كم اشتقنا إلى شفيق عبّود، الفنّان اللبناني الذي رافقت تجربته الفنّية الحركات التجريديّة الفرنسيّة وانفتح على التيّارات المختلفة، وظلّ يتميّز بالكثير من التفرُّد. يحضر اسمه اليوم في المعرض الذي يقيمه "المتحف الوطني لتاريخ الهجرة" في باريس، والذي يروي تاريخ الهجرة إلى فرنسا من خلال سِيَر الفنّانين الذين أتوا إليها. كيف جاؤوا ولماذا؟ كيف عاشوا تجربتهم؟ وهل استطاعوا أن يبنوا هنا لغةً تشكيليّة عالميّة بلاد حدود؟ يأتي هذا المعرض بعد معرض آخر عنوانه "بيكاسو الغريب" ويتناول تجربة الشابّ الإسباني الذي جاء إلى باريس حيث أصبح أحد ألمع نجوم العالم.

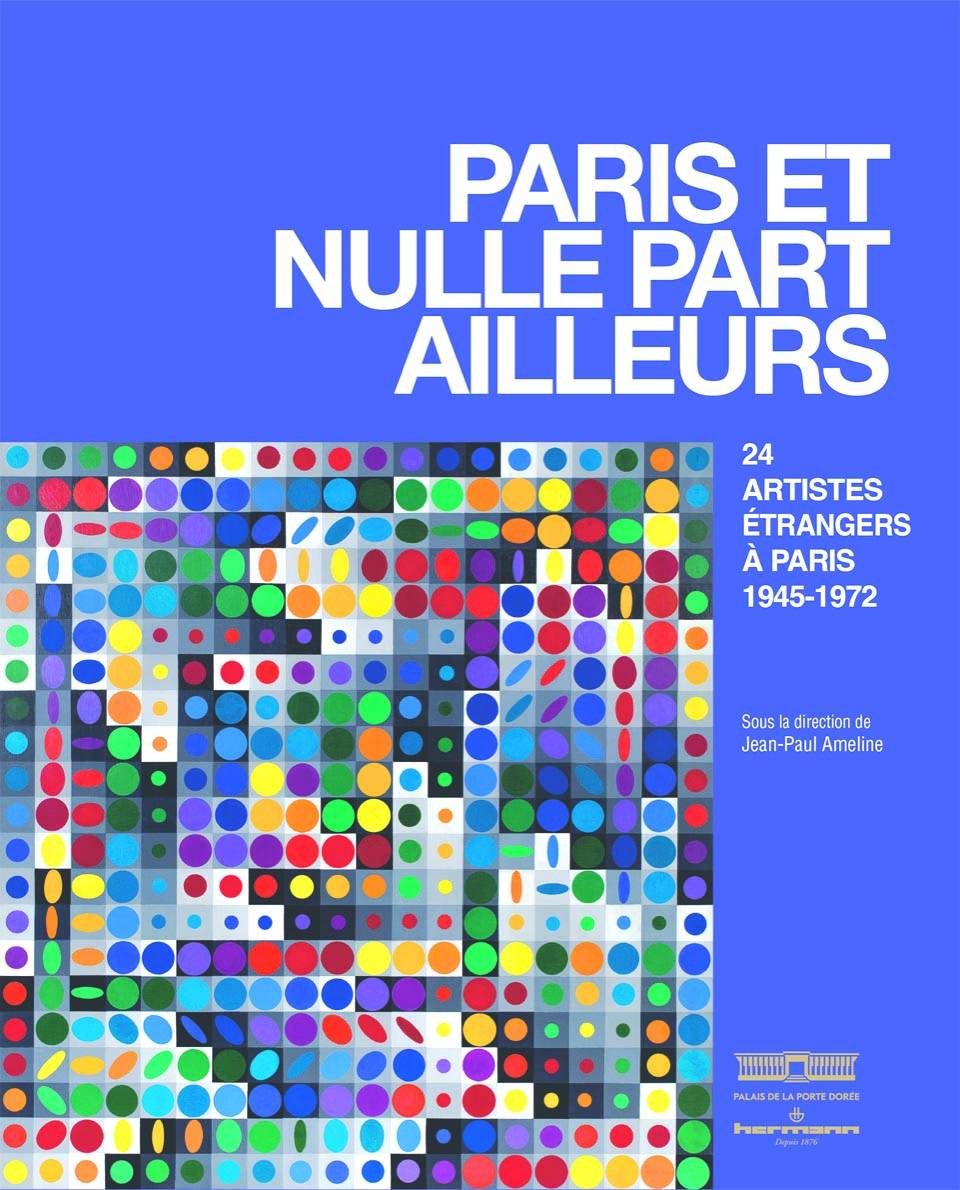

يغطّي المعرض الجديد، وعنوانه "باريس ولا مكان آخر"، فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية التي شهدت، بين 1945 و1972، ظهور رؤى فنّية جديدة، سواء في مجال التجريد أو التصوير أو الفنّ الحركي. كانت فرنسا آنذاك في مرحلة إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، والولايات المتحدة قد أصبحت القوّة العظمى في العالم. وكانت باريس في النصف الأول من القرن العشرين، وعلى الرغم من الجاذبيّة المتزايدة لمدينة نيويورك، عاصمة تتقاطع فيها الثقافات والتيّارات الفنّية ويتوافد إليها الفنّانون والمثقّفون من كلّ صوب.

في تلك الفترة، كانت نسبة الفنّانين الأجانب المقيمين في العاصمة الفرنسية (وهم من أصول مختلفة: أوروبا، أفريقيا، آسيا، أميركا اللاتينيّة والولايات المتّحدة) تتراوح بين 60 و65 في المئة من إجمالي عدد الفنّانين البالغ 15 ألف فنّان. ولقد اختار منظّمو المعرض 24 فنّاناً فقط، من بينهم شفيق عبّود، إلى جانب فنّانين معروفين من أمثال الإسباني إدواردو أرّويو والمغربي أحمد الشرقاوي والبرتغاليّة إيلينا فييرا دا سيلفا والصيني زاووكي.

جاء عبّود إلى باريس في العام 1947 وقطنَ بالقرب من حديقة "مونسوري" في الدائرة الرابعة عشرة طوال أكثر من نصف قرن. في ذلك المكان الذي ضمّ منزله ومحترفه الفنّي، كنتُ ألتقيه باستمرار، ولقد نشأت بيننا صداقة عميقة. كان يحدّثني دائماً عن علاقته بلبنان وتعلّقه بباريس. وطالما كان يتحسّر على لبنان، وعلى عدم قدرته على تحقيق رغبته في العودة الموسميّة إليه، كما كان يفعل في السابق، وذلك بسبب إندلاع الحرب الأهليّة وما تبعها من "حروب". كنّا نتحدّث أيضاً عن الفنّ والأدب. وكان محبّاً للأدب ويطالع القصائد والروايات. ولقد واكبت رسومه ومحفوراته عدداً من الكتابات الشعريّة والنثريّة، ومنها قصائد لأدونيس. كما واكبت نصّاً كتبه هو بنفسه، وهو نصّه الوحيد المستوحى من الحكايات الشعبيّة، وعنوانه "البونا". في إحدى المرّات، أطلَعني في محترفه على لوحة جديدة كان قد انتهى منها عشيّة زيارتي له. سألته يومذاك: كيف تعرف أنّ اللوحة اكتملَت؟ فأجاب: "عندما أعود إليها في صباح اليوم التالي، ولا تُطالبني بأيّ إضافة".

يحضر شفيق عبّود الآن في المعرض الباريسي. كأنه لم يمضِ. يحضر في ألوانه المتوسّطية التي يشتعل فيها الضوء والدفء. هذه الأعمال معروضة اليوم، ولأوّل مرّة، في سياق آخر مختلف عمّا عهدناه في السابق. فهي، هنا، بالإضافة إلى أعمال فنانين آخرين، مدخل إلى عالم الفنّان وعلاقته بالهجرة وأثر الهجرة في نفسه وفي نتاجه. أمّا ما الذي دفعه إلى المجيء إلى باريس من قريته المحيدثة المرتفعة عن سطح البحر، في الأربعينات من القرن الماضي، فهذا ما أخبرني به ذات يوم، وسأرويه الآن بحرفيّته: "درستُ الهندسة المعماريّة، لكنّني كنت أرغب في دراسة الفنّ، ولم يكن وارداً في ذلك الزمن متابعة الدروس في هذا المجال في لبنان. كنتُ في الحادية والعشرين من عمري حين قصدتُ فرنسا في رحلة صعبة على متن إحدى السفن". وتابع يقول: "بسبب قلّة الوسائل والأدوات المتوفّرة في بيروت آنذاك، والمتعلّقة بعالم الرسم، حاولتُ مرّةً أن أخلط ألواناً بزيت الزيتون في علبة "أكواريل". كانت عمّتي أعطتني قميصاًَ من قمصانها على شكل مريول. خلطتُ الألوان وبدأتُ بالرسم، لكني لم أحصل على نتيجة ولم أتمكّن من رسم لوحة واحدة. فقرّرتُ أن أتوقّف عن محاولتي هذه، وغسلتُ علبة الرسم لأمحو أثر زيت الزيتون، وفجأةً بدأت الألوان في العلبة تظهر وتتجلّى، فانتابني العجب". من هذه اللحظة بالذات، بدأت تجربة شفيق عبّود الرائدة التي من أجلها سافر إلى باريس حيث أشرقت شموسه وكنوز ألوانه.