لا نحتاج إلى مرور الأعوام كي نرى ونشعر وندرك التغيّرات في لبنان. كأنّ الأيّام تكفي. وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا ونحن نعيش التغيرات ونتلقّى صور بلدنا، الموجود منذ أعلن دولة في 1920 أمام الكاميرا، نصدّق ولا نصدّق. وفيما تقول تلك الصور إن لبنان اليوم بلد آخر غير الذي كان، غير اللبنانات التي كانت، "نُسكِتُها" وننزع منها وظيفة التوثيق ونكتفي بجعلها غذاءً للحنين. لكن ثمة كتباً تصرُّ على أنّ الصورةَ توثّق وتؤرّخ، وتحمل بين طيّاتها وفي صفحاتها كثيراً مما تخبره، واثقة من أنها أقرب إلى الصدق من السرديات ومؤلّفات التاريخ، والأكيد أكثر مما ندّعيه. هنا، جولة مع بعض تلك الكتب.

ألبوم القرن العشرين

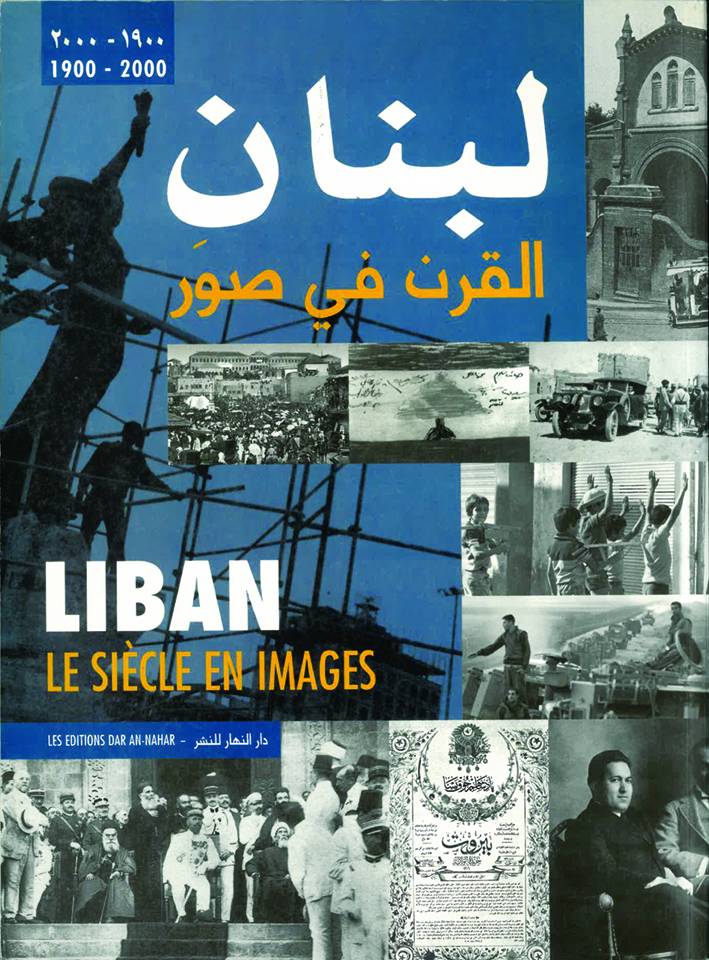

لعل المحاولة الأبرز والأكثر جدة في رواية حقبة تاريخية محدّدة عبر الصور هي كتاب «لبنان القرن في صور» (دار النهار للنشر، 2001). وقد طمح هذا الجهد إلى «جمع الصور الأكثر تعبيراً عن كبريات أحداث لبنان في القرن العشرين». ولأن إنجاز مثل هذه المهمة الضخمة يستحيل على فرد، بل يحتاج إلى فريق أو مؤسّسة، شارك في إعداد الكتاب، إضافة إلى معدّيه الرئيسيين فارس ساسين ونوّاف سلام، باحثون ومتخصّصون وكتّابٌ عدّة، هم: منذر جابر، نزيه خاطر، الياس خوري، شانتال ريس، خالد زيادة، محمد سويد، هناء علم الدين، كريستيان كتفاغو، بطرس لبكي ومي منسّى. وإذا كان جزءٌ من المهمّة أُنجز بوجود هذا الفريق الجدير، برزت صعوبات ومخاطر أخرى تندرج تحت عنوان «الاختيار». فالكتاب، الذي يسعى ليكون شاملاً، يحرص، وفق مقدّمة معدَّيه، على «تجنّب الثغر والوقوع في الخيارات الكيفية». ولتحقيق هذا اعتُمدت مجموعة قواعد:

«تاريخياً، اخترنا الالتزام بالتسلسل الزمني، سنة فسنة، مع الاحتفاظ بهامش من الحرية داخل السنة ذاتها لوصل ما يجب وصله. جغرافيّاً، كان إصرارنا على الاهتمام بالمناطق اللبنانية كلها. أمّا في مجال التصوّر الكلّي للكتاب، فقد أخذنا بالاعتبار الميادين الثقافية والسياسية والاقتصادية. سياسيّاً، حاولنا إدراج كل من السلطة بوجهيها الحاكم والمعارضة، والحركات الشعبية الرافضة في هذا الصعيد. أضف إلى ذلك المؤسّسات ذات العمل المنتظم (الانتخابات، المجالس النيابية، العهود الرئاسية، الحكومات...) وما كان يستجد بفعل التطوّر التاريخي الخلّاق والهدّام، في آن. ثقافياً، أولينا الاهتمام بالفنون كلّها من الموسيقى إلى الأدب مروراً بالرسم والنحت والهندسة المعمارية والمسرح والسينما... ولم ننسَ، طبعاً، التربية والصحافة وتحرر المرأة والرسائل الفكرية».

إلى حدٍّ بعيد، يبدو الكتاب ملتزماً بتلك القواعد. وقد نجح في جمع صور كبريات الأحداث، إلى درجة ترشّحه ليكون روزنامة مصوّرة شبه شاملة للبنان في القرن العشرين. لكن، على الرغم من احترام اعتماد الكتاب القاعدة المنهجية التي تترك الصورة تتكلم، مع مرافقتها ببطاقة كلامية محدودة جداً، إلا أن تنفيذ ذلك لم يوفّق في الصفحات كلّها. فالكلام المرافق للصور يعرّف بها كوحدة منفصلة أكثر مما هو تاريخي سياقي. كأن يُكتب مثلاً: "جنود إسرائيليون في مقهى ويمبي- موفنبك قبل عملية المقاومة ضدهم" من دون أن يكون قد ذُكر حدث إنطلاقة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون صوغ هذا التعريف بما يذكر حدث الانطلاقة. وهذا الخلل في النص، الذي يُخيّل أنه بسيط، ويتكرر في الصفحات، يجعل الكتاب موجّهاً إلى اللبنانيين فحسب، بل إلى مَن عاشوا في القرن العشرين وعرفوا أحداثه. وهو ناتج من المبالغة في الاختصار وترك الصورة تتكلّم، إلا أنه يكشف ثغرة في اختيار الأحداث وترتيبها وسردها بالصورة والكلام. فلو أن صورة انطلاقة المقاومة، مثلاً، وضعت مع نص صغير في زمنها وسياق الأحداث والصفحات، لكانت عبارة الويمبي كما وردت في محلّها. أما ولم يحصل ذلك، فكان لزاماً صوغ عبارة الويمبي بشكل آخر يذكر الإنطلاقة. لكن الكتاب الذي يُخضع الصورَ للميزان لم يفعل الأمر نفسه مع النص المرافق أو مع البطاقات المرافقة. فالكتاب بحثي في الصور، وهو يغطّي أحداث القرن العشرين بالجملة، إلا أنه في الغالب يتعامل مع بطاقات الصور بالمفرّق ومن دون اهتمام كاف بالسياق والتسلسل التاريخيين.

ويُسجّل للكتاب أنه في تأريخه للبنان في القرن العشرين لم يكتفِ بالسياسة وأحداثها وقواها وشخصيّاتها، بل إنه وسّع مروحته لتشمل الثقافة. ولعلّه كان ليخرج ناقصاً لو لم يفعل ذلك. فالثقافة في القرن العشرين كانت أغنى وأكثر تقدّماً وإبداعاً ودينامية من السياسة والاقتصاد. ولم يقرّب هذا الميدان الكتابَ من الشموليّة فحسب، بل منحه جمالية متعددة الأبعاد. فمن جهة لم يمنح السياسة ووجوهها وأحداثها دور البطولة، وهذا غير واقعي أصلاً، وجزئي، ومضجر، ومن جهة أخرى أغنى الصفحات باللوحات التشكيلية والوجوه الثقافية والمعالم المعمارية والمشاهد المسرحية والملصقات السينمائية وأغلفة الكتب والمطبوعات. وجعل من هذه منافسة لصور السياسة. وفي هذا الجانب، الثقافي، يمكن ملاحظة أن ميزان العدل أكثر حضوراً ووضوحاً وتوازناً مما هو في الجانب السياسي، الذي لم يخلُ من إبراز أو تضخيم لجهة هنا وتهميش أخرى هناك.

قصة وثروة منسيتان منذ 1958

كتاب «قرابة 1958: لبنان في صور كونستانتينوس دوكسياديس ومخطّطاته» لهاشم سركيس (دار النهار للنشر، 2003) مفاجئ حقّاً. وليس مصدر المفاجأة - الجميلة - أن صوره غير منشورة سابقاً. وكذلك ليست المفاجأة في كونه يذكّر بحدث تاريخي، سياسي واجتماعي وتخطيطي عمراني، منسيّ حجبته الأحداث السياسية والأمنية، ولا سيما حرب 1958. مفاجأته في أنّه يؤكّد المهمّة التوثيقية للصورة.

وراء الصور التي انتقاها المؤلّف للكتاب من أصل خمسة وعشرين مجلّداً قصة أهملتها كتب التاريخ والذاكرة الجمعيّة اللبنانية التي تتحكّم بها، منذ عقود، الظروف والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية. والقصّة هي التقاط فريق شركة مصمّم المدن اليوناني كونستانتينوس دوكسياديس صوراً للبنان كلّه (1680 بلدة) حوالى عام 1958. وكان ذلك في سياق إعداد «برنامج إسكاني لتحسين نوعية المساكن في المناطق المختلفة في الجبال والأحياء الشعبية في المدن». أي لم يكن الهدف تصوير لبنان، إنما إجراء مسح لحالة البلاد، و»نظراً إلى قلّة الإحصاءات المتوافرة آنذاك» لجأ الفريق إلى التصوير الفوتوغرافي. وهكذا ولدت هذه الثروة اللبنانية من الصور التي تهدف إلى تحسين ما تلتقطه وليس التصوير بحد ذاته. إلا أنه وبعدما «دمّرت» حرب 1958 مشروعها الإسكاني، لم يولِ عهد فؤاد شهاب، الذي اختار طريقاً تمنوياً آخر واستدعى بعثة إيرفد لإعداد دراسات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الاهتمام اللازم. وفيما تراجع الحس التنموي لدى العهود التالية، مع تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والمالية (إفلاس بنك إنترا)، نُسيت هذه الثروة وتُركت محفوظة في أرشيف الشركة في أثينا. وقد انتظرت حتّى نفض سركيس عن مجلّداتها الغبار واختار بعضها ليؤلّف كتاب «قرابة 1958».

وللاختيار هذاه قصّة أيضاً، يرويها سركيس: «حاولت جاهداً مقاومة عنصر الجمال الفنّي فيها. فمعظمها، حتى القطع الفردية للبانوراما، كانت قد التُقطت بمهارة تشكيليّة مميّزة. كان معياري الرئيسي اختيار الصور التي تبرز أكثر من غيرها المزايا الخاصّة بالمناطق المختلفة للبلاد. وثمة معيار آخر هو انتقاء الصور التي تُظهر جليّاً الفرق بين الريف والمدينة الذي أشار إليه (ألبرت) حوراني، والذي كان عنصراً مرشداً لفريق التصوير آنذاك. المعيار الثالث كان اختيار الصور التي تُظهر وسائل النمو والتحديث المعتمدة في البلاد قبل 1958. المعيار الأخير كان اختيار الصور التي تركّز على الحياة اليومية للسكان لا على المواقع الأثرية المميّزة».

ويكتب سركيس: «قيمة صور المسح كبيرة لجهة شموليّتها وقدرتها على التقاط طابع البلد، علاوة على مناظره الطبيعيّة وسكّانه. فخلال المسح، تمت زيارة 1680 بلدة ودُوِّنت المعطيات في طريقة منتظمة، بدءاً بالمناظر العامّة للبلدة ثم ساحاتها وشوارعها التجارية، مروراً بالأحياء السكنيّة، إلى القصور والمساكن الشعبية والمصانع والمزارع الصغيرة والمدارس والمستشفيات والمرافق العامّة الأخرى... وقام المسّاحون بتصوير المحوّلات الكهربائية وخزانات المياه والنوافير وصناديق السنترال وفيضانات الشوارع وكل علامات الإنماء أو عدمه. يطغى التناقض بين حداثة بيروت وتخلّف الريف على هذا المسح: سماء العاصمة مكتظّة بالأبنية الحديثة المرتفعة، وسماء الريف خالية منها، بغل من الريف يمشي على أرصفة بيروت الأنيقة، ومساكن شعبية غير شرعية أمام قصور وأبنية حديثة. ويُظهر المسح عجز القطاع الخاص عن تحقيق الإنماء المتوازن ويكشف في صورة مذهلة مدى التخلّف والفقر والأوضاع المعيشية السيئة لغالبيّة السكان».

لهذه الأسباب يصف غسان تويني «قرابة 1958» بـ «الكتاب - القضيّة». ويدعو إلى قراءته من ثلاث زوايا معاً، هي:

1 - كرائعة تصويرية فنّية هي بحدّ ذاتها مدرسة فيما تصح تسميته بالتصوير الكياني أي تصوير الواقع الحياتي في وجوده ومعيشه، من غير تفنّن ولا تجميل، ومن غير أن ترافق صور القرى والمدائن والبراري ولا صورة واحدة لموقع أثري أو لإنجاز معماري؛

2 - كوثيقة في التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي، فصوره التي تظهر الواقع الذي يجب تغييره (والتصوير يؤبّده) تجيء كأداة إقناع للدراسة التعميرية الإنمائية والتي أُريد منها، إنّما فشلت، النهوض بلبنان، قرية ومدينة، من التخلّف المظلم الظالم إلى شيء من التطور السكني الذي يطلق المجتمع - قروياً ومدينيّاً - صوب التقدّم والازدهار؛

3 - كسابقة، بل إحدى السوابق، للدراسات النموذجيّة التي نلجأ إلى تكليف المؤسّسات الأجنبية المتخصّصة (وقد سبقت دراسة دوكسياديس، منذ عشرينات القرن السابق، عدّة دراسات ومخطّطات دونها شمولاً، ومعظمها عن بيروت أو بعضها) ولم تنفّذ ولا واحدة منها إلى أن زلزلت حروب 1975 - 1990 العاصمة وهدّمت وسطها التجاري، فأُعيد بناء هذا الوسط من منطلقات تجدر مقارنتها ببعض ما اقترحه دوكسياديس ومن سبقه، كالمهندس الفرنسي ايكوشار. ثم تفرّعت من الوسط التجاري شبكة مواصلات طاولت تخوم العاصمة، من غير أن يرافقها تطور سكني، بالمعنى الاجتماعي، يعالج تضخّم بيروت ويحرّرها مما وصفه دوكسياديس، وكان سبّاقاً، بحزام البؤس إلى أن جرى وصفه بحزام النار قبيل اندلاع حوادث 1975 التي كان قد هيّأ لها الحزام وظروفها الموضوعيّة.

الحرب وما بعدها

فجّرت الحربُ عنفاً دمّر وحفر، بآلاته وميليشياته وعقائده ومكنوناته، الحجر والبشر. وباجتياحه، لم يُقم المتاريسَ بين المناطق فحسب، ولم يضيّق المعابر بين اللبنانيين ويجعلها مصيدة للقنص ومنح تأشيرات إلى الموت أو المجهول فحسب، غيّر المعالم كلّها، ولهى في الشوارع وعلى الجدران. خلال الأعوام الأولى من الحروب، التي اندلعت في 13 نيسان 1975، وتحديداً ما سُمّي بداية «الحوادث» ثم «حرب السنتين»، كان اللهو أو العنف قد مرّ على كثير من المناطق، ومنها بيروت التي صارت بيروتين بلا قلب كانه وسط المدينة العاصمة، قبل أن يُدمّر ويُنهب ويُحال مسرحاً للأشباح ونُصباً لدمار بلد ومرمى للقنّاصة.

في الأثناء، وفيما صار لبنان كلّه صندوق بريد، باتت الجدران في الشوارع صفحات يخط عليها المتحاربون رسائلهم، التي في الغالب لا يقرأها مَن يُفترض أنها موجَّهةٌ إليهم (الخصم أو الشهيد أو الحبيب، مثلاً). حوّل المتقاتلون الجدران جثّة متهالكة منخورة يرسمون عليها أوشامهم ويخطّون عبارات الغرام والانتقام.

وقد مرّت من هناك، مع العابرين الكثيرين الذين قرأوا وكأنّهم لم يفعلوا ولم يلاحظوا ولم ينتبهوا أو يكترثوا، الصحافية ماريّا شختورة. التقطت بعدستها كلّ الندوب. لم تحفظ تلك «الرسائل» الموقّعة بأسماء كتّابها تارة والممهورة ببصمات طوراً فحسب، بل جمعتها في كتاب، اختارت له عنوان «حرب الشعارات» (دار النهار للنشر، 1978). قرأه العالم.

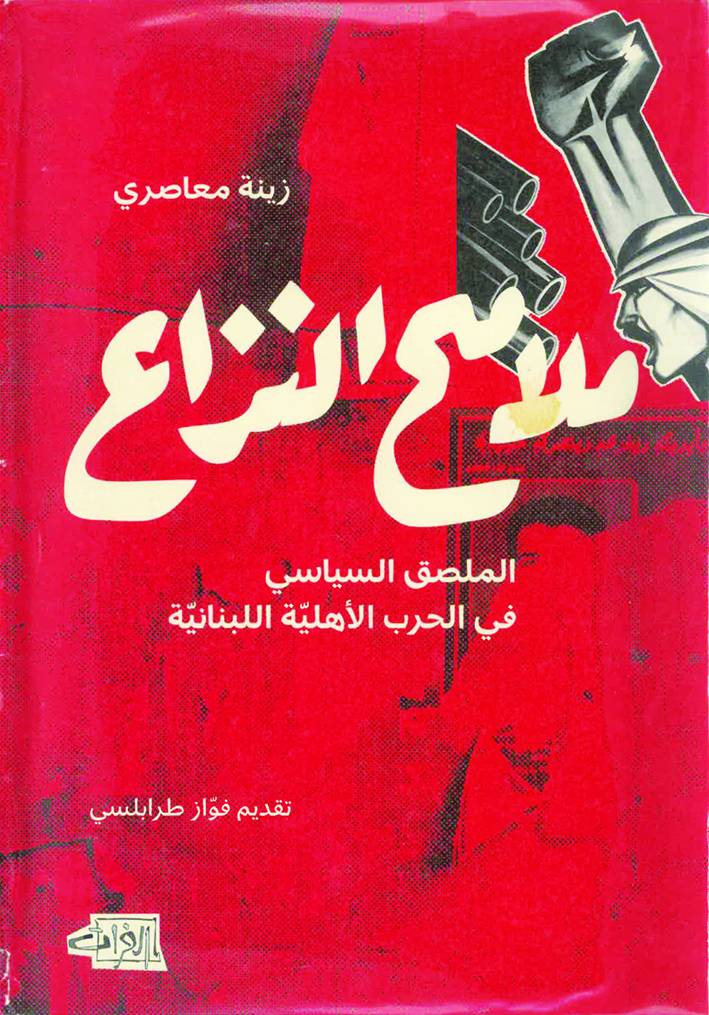

كتاب «ملامح النزاع» لزينة معاصري (الفرات للنشر والتوزيع، 2010) يختلف تماماً عن «حرب الشعارات». ما يجمعهما هو الحرب فقط لا غير. «ملامح النزاع» عن الملصق السياسي. وقد بذلت الباحثة جهداً لجمع ملصقات أفرقاء الحرب كافة وتوثيقها وارشفتها رقميّاً، وفي الوقت نفسه كانت تُخضِعُها للدراسة والتحليل، شكلاً ومضموناً. والنتيجة كتاب مصوّر وبحثي يملأ بعض النقص في شأن «الثقافة البصرية».

بعد الحرب، وفيما كان رئيس الحكومة رفيق الحريري يدير مشروع إعادة إعمار وسط بيروت والبنية التحتية في البلد، نشطت «مؤسّسة الحريري» في البنية الفوقية. البلد المدمّر المقسّم المنهك، والمدعو إلى النهوض والعمل، بحاجة إلى روح وطنية وخطاب ثقافي. لم تصغ «مؤسّسة الحريري» (بالمعنيين المحدد والواسع) عقيدة جديدة، بل حاولت ترميم العقيدة والرواية اللبنانيتين التقليديّتين بمواد حديثة وقالب معاصر، ووظيفة جديدة. اختارت وصل الحاضر بالماضي من أجل المستقبل. وفي هذا التوجّه، أطلقت مشروع كتب مصوّرة عن مدن تاريخية. احتفت بصيدا وصور. اعتمدت عدسة أنيقة وأضافت إليها الطباعة الفاخرة. صوّرت الآثار والأحياء القديمة حيث مسرح التاريخ. وهكذا، تجاوزت الحرب، محتها من ذاكرة المدن والتاريخ... والشعب. وفيما تُحيل تلك الكتب الحربَ إلى النسيان، تحاول بواسطة الفوتوغرافيا، أن تعوّض نسيان التاريخ المجيد الذي تحفظه الآثار، وفق معدها سامي كركبي.

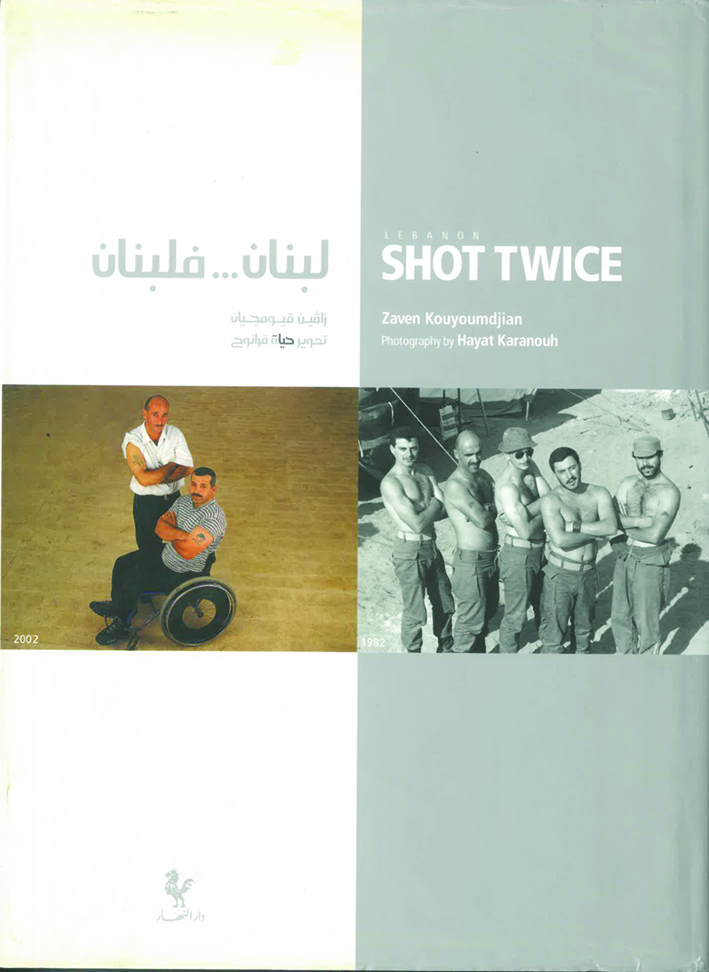

وفيما كان المؤرّخ فواز طرابلسي يلاحظ أن «فقدان الذاكرة طاغٍ، على المستويين الشعبي والرسمي، في لبنان ما بعد الحرب»، كان زافين قيومجيان يبحث عن أماكن وأشخاص التقطتهم صور الحرب. وقد جمع الصور القديمة وأخرى جديدة (حياة قرانوح) في الأماكن ذاتها وللأشخاص أنفسهم، في كتاب «لبنان فلبنان» (2003). وإذ يبدو فعل قيومجيان رافضاً نسيان الحرب ومحوها من الذاكرة الجمعية، إلا أنه عكس ذلك. فالكتاب يقول إن الحياة تستمر وإن لبناناً جديداً حلّ بدل القديم. وكأنه في هذا لا يضع حدّاً للحرب فحسب، إنما يحيل لبنانها وزمنها وذاكرتها إلى التقاعد التاريخي أيضاً. وإذ يُمكن الاكتفاء بوصف الكتاب بالواقعي المنساب مع الزمن والمتكيّف مع المتغيرات، يمكن أيضاً إيجاد صلة ما بينه وبين خطاب ما بعد الحرب وإعادة الإعمار وبناء لبنان جديد.

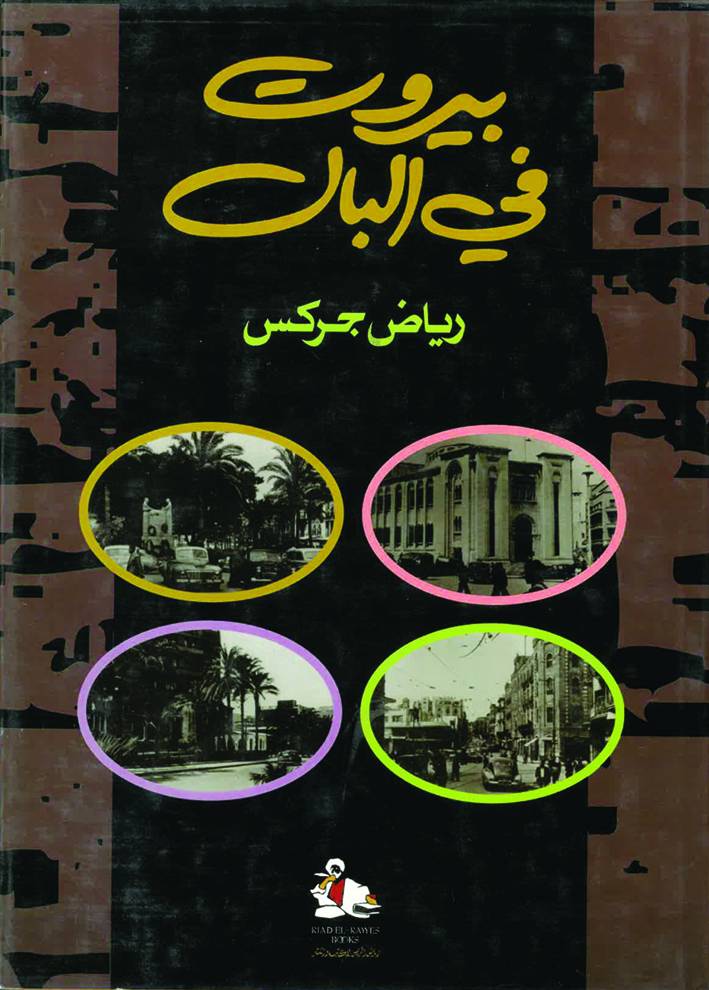

في اتجاه معاكس كان يسير رياض جركس: نحو الحنين. فبيروت ما بعد الحرب التي «قضت على الأخضر واليابس» لم تعد موجودة في الواقع، إنما باتت «بيروت في البال» (رياض الريس للكتب والنشر، 1996). ولهذا، يجمع صورها التي باتت تراثاً متناثراً ويروي حكايتها المهدّدة بالنسيان. والحرقة ليست على الماضي الذي دُمِّرت شوارعه وساحاته وحدائقه وأسواقه ودور سينماه ومسارحه، بل على المستقبل، إذ يواجه المؤلفَ سؤال: «ماذا يُخطط لها»، مكتفياً بعرض موجز لمشروع إعادة إعمارها، وهو «مشروع المشاريع» الذي تجاور رسوم ماكيته صور الحرب. ويتوقف الكتاب هنا بلا إجابة.

ذاكرة التلفزيون

التلفزيون الذي شارك في تصوير لبنان هو نفسه من التاريخ والذاكرة الجماعيّة. بثّهُ المستمر منذ 1959، والذي تكثّف وتعدّد إبّان الحرب، ونظّمته سلطة ما بعدها حصصاً على الطوائف وقواها السياسية، بقيت منه لحظات مؤثّرة ومفصليّة ارتبطت بتاريخ لبنان المعاصر وحفرت نفسها في الذاكرة. هذا ما رآه زافين قيومجيان وجمع صوره في كتاب حمل عنوانه العبارة الشهيرة التي كرّرها مقدّمو نشرة أخبار «تلفزيون لبنان»: «أسعد الله مساءكم» (هاشيت أنطوان، 2015).

يكتب قيومجيان: «يحاول هذا الكتاب توثيق وإعادة إحياء ما يعتبره أهم وأشهر مئة لحظة تلفزيونية لبنانية في الأخبار والأحداث والترفيه والدراما بين العامين 1959 و1989. كما يغيّر هذا الكتاب في كثير من المفاهيم السائدة حول التلفزيون والفن اللبناني في مرحلته الذهبيّة، ويُعيد رسم صور أبطال هذه المرحلة ورموزها، لتقديمها إلى جيل جديد من المشاهدين أيقونات حيّة وحاضرة. وقد التزم الكتاب البحث بمعايير صارمة لتحديد هذه اللحظات، بغضّ النظر عن الأهميّة المعنويّة والجماهيرية والإنسانيّة لأصحابها أو كتّابها أو منتجيها. ولا تعبّر هذه اللحظات بالضرورة عن أهم ما قدّمه التلفزيون اللبناني في مرحلتي الزمن الجميل والحرب، ولا عن أهم الشخصيّات التي مرّت على الشاشة من إعلاميين ومبدعين ونجوم، بل عن اللقطات والمواقف والبرامج التي أحدثت الفرق، لأنّها كانت الأولى من نوعها، أو لأنّها كانت الأكثر مشاهدة أو الأكثر تأثيراً، أو الأكثر تعبيراً عن زمانها وناسها. والقاسم المشترك بين هذه اللحظات هو أنّها لحظات تمرّد. لحظات ابتدعها صنّاعها، لكنّها خرجت عن طوعهم وباغتتهم لتصير مُلك الشاشة والمشاهدين، عندما كانوا لا يزالون يشاهدون التلفزيون... على التلفزيون».

الكتاب يوثّق للشاشة الصغيرة منذ تأسست شركته الأولى، وتأخر انطلاق البث بسبب حرب 1958، وانتشار «صندوق الفرجة» في الأسواق والبيوت والمقاهي، لكنّه أيضاً يحاول توثيق ذاكرة اللبنانيين واللبنانيّات مع التلفزيون ومن خلاله. وعبر هذه الصفحات الملوّنة الأنيقة نشاهد البلد وليس الاستديوات والمكاتب وما يدور فيها وتنتجه فحسب.

فالمؤلّف الذي يتنقل ما بين دور الباحث في التاريخ ودور المتقصّي في الذاكرة التلفزيونية الجماعية، الشفهيّة، يقف تارة خلف الكاميرا وطوراً أمام الشاشة. ولعل هذا مما يميّز الكتاب ويمنحه خصوصيّة. فلو اكتفى بدور الباحث وموقع المصوّر والمنتج والمعد التلفزيوني لكان الكتاب وقع في الجمود والتوثيق؛ ولو اكتفى بدور المشاهد المتذكّر لكان وقع الكتاب في الحنين. لكن هذا التنقّل بين الأدوار وفّر للكتاب جمع التوثيق والحنين والتسلية أيضاً.

ساحة البرج وعالمها... والإستقلال وتفاصيله

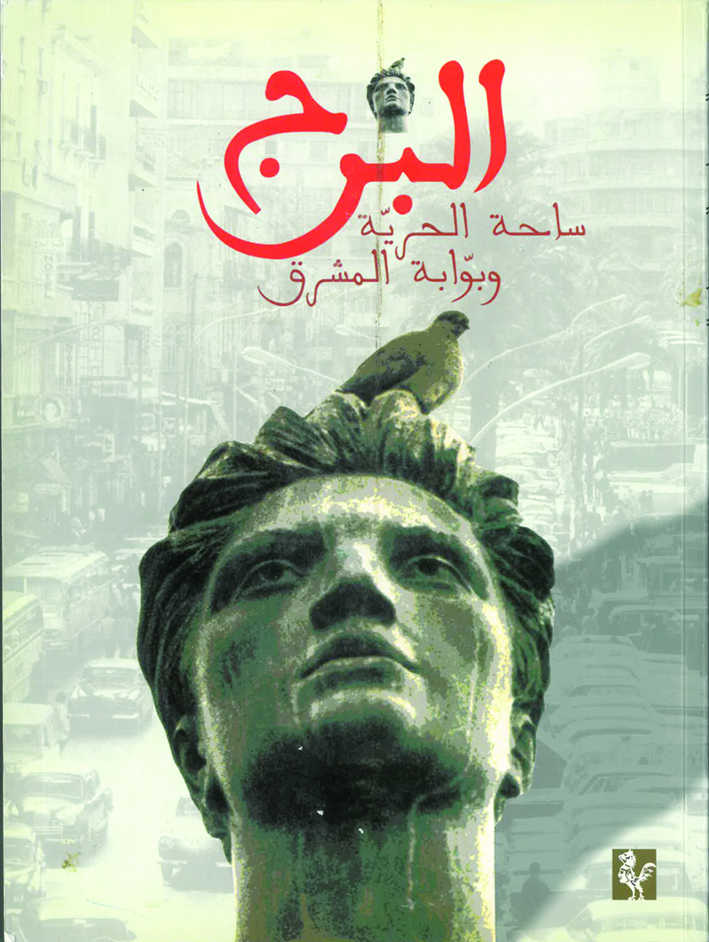

يمكن اعتبار كتاب «البرج: ساحة الحريّة وبوابة المشرق» (دار النهار للنشر، 2003) موسوعة عن هذا المكان المحوري في بيروت وتاريخها. وهو كذلك لكونه يحاول أن يعيد رسم تلك الساحة وتكوين معالمها وعالمها، لكي يشعر القارئ وهو يتصفّح الكتاب بأنّه شريك تلك الحياة بكل وجوهها.

وفي سبيل هذا يحكي الكتاب، بالكلمة والصورة واللوحة التشكيلية، عن تاريخ «الساحة الشهيدة» وكيف كانت في الصحافة وعلى أقلام الكتّاب؛ ويزور سرايات البرج متذكراً محطات من العالم العربي والميثاق الوطني والولاة العثمانيين والحكام الفرنسيين والتظاهرات والطلاب؛ ويتوقّف مليّاً في ظل الأبراج الثقافية من الفنون إلى الصحافة والكتب والكتّاب والموسيقيين الهواة والأكاديمية اللبنانية ومريم الموديل الذي تعرّى والندوة اللبنانية ودار المكشوف وجانين ربيز واغتيال كامل مروّة؛ وينزل في الفنادق والقهاوي والأسواق حيث المتنبي والمومسات وأسطورة ماريكا اسبيريدون وحكاية الجنس والتوبة... والحكواتي وعنترة والزير وقصة غرام ليلى وعبلة وانهيار كوكب الشرق؛ وبعد المرور في شارع المصارف يشهد حروب التدمير وحيرة التعمير ويطل على الساحة المؤجّلة.

ومن جماليّات هذه الموسوعة أنها تجمع نصوصاً عن الساحة، ألّفها كتاب مرّوا من هناك ووقّعوا في التاريخ: الياس أبو شبكة، أدونيس، يوسف أسطفان، أرور ارغور، ب. بوايه، بابتستان بوجولا، سعيد تقي الدين، ناديا تويني، نينا جيدجيان، خليل حاوي، رستم حيدر، نزيه خاطر، محمد دكروب، جورج ن. ربيز، اسكندر رياشي، عمر الزعنّي، ميشال زكّور، جرجي زيدان، خالدة السعيد، فؤاد سليمان، غادة السمان، محمد سويد، هشام شرابي، وضاح شرارة، سامي الصلح، توفيق يوسف عوّاد، ماكس- بول فوشيه، بيار فورنيه وج. ل. ريكيولي، محمد كريّم، إبراهيم مخلوف، عبد الغني النابلسي، أمين نخلة وجيرار ده نرفال.

وإلى هؤلاء ونصوصهم يضم الكتاب أبحاثاً ومقالات لكل من: نبيل بيهم، بهجت جابر، جيرار خوري، مي دايفي، شوقي الدويهي، غابي ريّس، هاشم سركيس، نجلا شهاب، مي عبّود أبي عقل، زياد عقل، شارل هيرفي فوكون، أسامة قباني، جورج كعدي، محمد مطر، تانيا مهنا، خليل نحّاس، ناديا النمّار، نقولا النمّار ومهى يحيى.

ومع مجموعة صور الساحة النادر منها والمنشور في صحف ومؤلّفات، هناك رسوم لكل من: قيصر الجميّل، ضياء الدين العزاوي، زريق، ألان رينو، فريد عوّاد، جان خليفة، جاك ليجي- بلير وآخرين.

وثمة كتاب آخر قريب من هذا، وهو «كتاب الاستقلال» لغسان تويني مع فارس ساسين ونوّاف سلام (دار النهار للنشر، 1997). وقد وُضِع لأن قضيّة الاستقلال طغت على وقائعه، لدى اللبنانيين، فاستُعين «بالصور والوثائق». وهذا الكتاب يُعيد صوغ الحدث الوطني من خلال تلك المستندات ويؤازرها نصٌّ صحافي يقترب من الرواية. ويجد تويني أن انتساب الكتاب إلى «التحقيق الصحافي» كافٍ ويُغني عن الادعاء بأن العمل ينتسب إلى التأريخ. وهكذا، يُعيد الكتابُ القارئ إلى أيّام الاستقلال، ساعة فساعة. فيقرأ الصحف، ويسمع الإذاعات، ويتابع البيانات والتصريحات والرسائل والبرقيات، وتُوضع في متناوله معلومات وأسرار وقصص تُروى للمرة الأولى، ويُشاهد التظاهرات، ويتعرّف إلى الشخصيّات، ويُذكّر بتفاصيل مهملة.