أريد أن أصدّق أن أحداً من المسؤولين اللبنانيين المعنيين لم ينتبه الى أوجه الشبه والتمايز في الصياغات وفي المفردات، بين ما سُمي "إتفاق الإطار" وبين "إتفاق 17 أيار" الشهير.

هو أمرٌ ليس غريباً، فصانع الإتفاقين واحد: الولايات المتّحدة الأميركية التي كانت وما زالت ترغب وتسعى لجرجرة لبنان الى الإنزلاق باتجاه تطبيع علني أو مُقَنّع بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي.

"إتفاق الإطار" يبدأ بتوصيف جهوزية حكومتي لبنان وإسرائيل لترسيم حدودهما البحرية، وأنّ الحكومتين أعلمتا الولايات المتّحدة الأميركية بهذه الجهوزية، كما يلي.. وإتفاق 17 أيار ينصّ في فقرته الأولى على أنّ "حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل إدراكاً منهما.. وتأكيداً ورغبة.. إلخ، بحضور ممثّل الولايات المتّحدة الأميركية، إتفقتا على الأحكام التالية...".

وهي صيغة لم يسبق أن وردت في أي مقاربة تتعلّق بصراع لبنان ضدّ العدوّ الإسرائيلي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة.

بل إنّ اتفاق الإطار تضمّن في فقرته الثالثة نصاً يتجاوز ما سبق وورد في إتفاق 17 أيار حول طلب الطرفين "لبنان وإسرائيل" من الولايات المتّحدة الأميركية، لعب دور الوسيط والمُسَهّل لترسيم الحدود البحرية..

في الفقرة الثانية من إتفاق الإطار وفي الفقرة الخامسة منه، تأكيد على ضرورة التوقيع على الترسيم البحري وعلى "الخطّ الأزرق" البرّي، من دون العودة الى أيّ إطار دستوري آخر يثَبِّت الاتفاق الموعود، في حين أنّ إتفاق 17 أيار مع تأكيده على تفويض ممثّلي لبنان وإسرائيل في المفاوضات آنذاك التوقيع على نصّ هذا الاتفاق، إلا أنّه رهن إمكانية إبرامه "طبقاً للأصول الدستورية لدى كلّ منهما"، كما ورد في البند العاشر من مشروع هذا الاتفاق. وهو الأمر الذي سمح لاحقاً لقلّة قليلة من النواب في البرلمان اللبناني بالتصدّي لإمكانية التصديق عليه، بعدما كانت قد أسقطته المقاومة في الميدان.

الواضح في الحالتين أنّ الإستعجال الأميركي كان وما زال يتركّز حول نقطة واحدة، هي أخذ توقيع لبنان على أيّ صيغة "إتفاق" مع كيان العدو الإسرائيلي، بحيث يمكن إدخال لبنان بعدها في مسار "تسووي سلمي"، بحيث يُعتَمَد كآلية دائمة لمعالجة النزاعات والصراعات المتراكمة بينه وبين ذلك الكيان، وهي استراتيجية أميركية لم ولن تتغير أو تتبدل مع أيّ إدارة جمهورية أم ديمقراطية.

غير أنّ الأخطر من التشابه والتمايز بين الإتفاقين المذكورين هو تضمّنهما معاً شكلاً ما من ترتيبات ميدانية تفضــــي عملياً الى منح العدو إعترافاً بوقائع أمنية وعسكرية على الحدود البرّية، خصوصاً بعد عدوان تموز العام 2006.

إذ ورد في إتفاق الإطار- وهو موضوع هذه القراءة - وتحديداً في فقرتيه الأولى والخامسة وبشكل واضح لا يحتمل الإلتباس ذكر "الخط الأزرق" كحدود برّية، وتجاهل الحدود المعترف بها دولياً وفقاً لإتفاقية الهدنة الموقّعة بين لبنان وفلسطين العام 1949، والتي تمّ التأكيد والتشديد عليها في قرارات الأمم المتّحدة كافة.

اليوم، يمكن القول إنه مع خروج المبعوث دايفيد شينكر من دائرة القرار الأميركي،إن اللحظة السياسية الإبتزازية التي رافقت الإعلان عن إتفاق الإطار قد ذهبت، وبالتالي ذهب معها هذا الاتفاق الى غير رجعة، خصوصاً وأنّ الاتفاق المذكور لا يعدو كونه إعلاناً أميركياً لم يسلك الأطر الدستورية اللبنانية اللازمة لتثبيته كالتزام حكومي، لذلك تنبّه رئيس الجمهورية ميشال عون الى تبعات التقيد بنصوص هذا الاتفاق، واكتفى آنذاك بإصدار بيان يعلن فيه ترحيب لبنان بإعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ودعوته إياه الى أن تكون واشنطن وسيطاً نزيهاً.

المطروح الآن على طاولة التفاوض غير المباشر المُعلّقة يندرج حصراً في إطار البحث في ترسيم الحدود البحرية، والأوراق والتعليمات القيادية التي يحملها الوفد العسكري التقني تتعلّق بهذه الحدود إنطلاقاً من الدراسات التي أعدّتها مصلحة "الهيدروغرافيا" في الجيش اللبناني، بالتعاون مع خبراء متخصّصين في القانون الدولي. هذه الدراسات التي أظهرت قدرات لبنانية مميّزة في مقاربة موضوع ترسيم الحدود البحرية إنطلاقاً من بُعدين:

البعد الأول: سياديّ يتعلّق بمسؤولية الدولة عن ترسيم وتثبيت حدودها في الإتجاهات كافة، فكيف إذا كان هناك عدوّ محتلّ يجثم على أرض عربية بجوارها، ممّا يستلزم حرصاً أكبر واهتماماً أكثر بحماية أراضيها ومياهها الإقليمية، وأيضاً منح اللبنانيين حرّية الحركة ضمن حدود هذه المياه.

والبعد الثاني: إستثماري يتّصل بمنع هذا العدو المحتلّ من نهب الثروات الكامنة في أعماق تلك المياه الإقليمية من نفط وغاز، وبالتالي تمكين اللبنانيين من الإستفادة إقتصادياً ومعيشياً من عائداتها، هذا إذا نجت هذه الثروات من براثن منظومة اللصوص المتجذّرة في مؤسّسات الدولة وإداراتها.

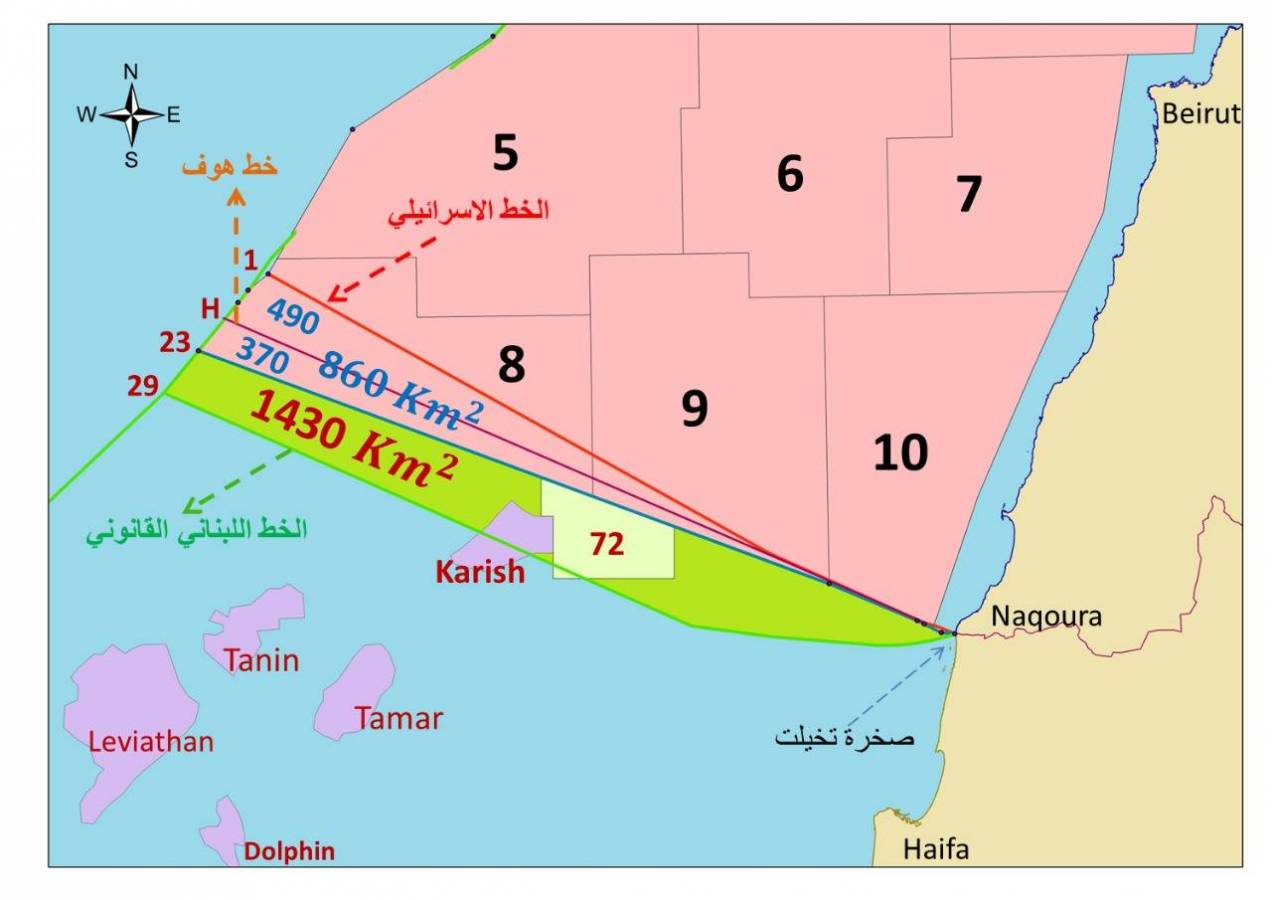

لذلك، نقف حالياً على مفترق وطني خطير بين من يعمل من المسؤولين على تنفيذ المطالب الأميركية من خلال حصر التفاوض بين الخطّين المعروفين بالخطّ الذي رسمه المبعوث الأميركي السابق فريدريك هوف، وبالخط الرقم 23 الذي يعطي لبنان مساحة 860 كلم² ممّا يعني خسارته معظم ثرواته الموعودة في البلوكات 8 و9، وبين من يسعى من المسؤولين الى تحصيل حقوق لبنان كاملة وتوسيع مساحة التفاوض لتصل الى سقف الخطّ رقم 29، الذي يمنح لبنان ما يوازي 1430 كلم² إضافة الى الـ 860 كلم²، وبالتالي حصوله على كمّيات هائلة من النفط والغاز في الحقلين اللذين يسميهما العدو "72" و"كاريش" (أنظر الخريطة المرفقة).

على أيّ حال، إن عملية رسم الخطوط عدا عن أنها نتاج دراسات جغرافية ومعطيات قانونية، كذلك هي مادة لإدارة عملية التفاوض غير المباشر من موقع القادر والمناور. لكنّ المفارقة أنّ بعض السياسيين والإعلاميين في لبنان يتعاطون مع هذه العملية من منطلق الخوف من أن يؤدّي التمسّك بالسقف الأعلى من الخطوط، الى "إستفزاز" العدو وإقدامه على القيام برد فعل ضدّ لبنان، كما قال بعض هذا البعض! حتّى يبدو وكأنه حرص على عدم "أذية" مشاعر الإسرائيلي كي لا يزعل الأميركي!

لذا، فإن المسألة لا تتعلق بالسجال السياسي الذي إستجدّ حول إرسال مرسوم جديد الى الأمم المتحدة يعدّل المرسوم السابق رقم 6433 العام 2011، وإنما ترتبط بالحرص الفعلي على حفظ حقوق لبنان وبالإيمان المطلق بقدرة لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة على تحصيل هذه الحقوق بالوسائل المتاحة كافة، والأهمّ عدم الإرتهان ضمناً لأي إرادة خارجية هرباً من العقوبات الأميركية وخوفاً على المصالح والثروات الشخصية.

لم يعد يكفي التغنّي إعلامياً بقوة لبنان المبنية على المعادلة الثلاثية الذهبية الآنفة الذكر، الإمتحان الوطني هو في ترجمة هذا التغني الى أفعال تُثبِت القناعة بأنّ لبنان إنتصر على العدو الإسرائيلي عسكرياً، وهو قادر أن ينتصر عليه ديبلوماسياً وتقنياً وقانونياً، لا أن نقبل بإعادة تجربة حكومة فؤاد السنيورة في المحافل الدولية خلال عدوان تموز العام 2006، وإصطفافها الى جانب الأميركي وديبلوماسيته واستخفافها بتضحيات الشعب اللبناني وبانتصارات مقاومته.