في علمِ البناء، تُبنى الأمكنةُ من رمل وإسمنت. أمّا في علم الإنسان والأوطان، فالمكان يفارق مكانَه. يغادر أبوابه ويشيّد مساحة أوسعَ على خارطة الزمان. فيطبع حقبةً ويروي تاريخاً. هذا التاريخ حملَه دوماً المخرج هادي زكّاك بأفلامه الوثائقية. يرسم بطبشور الماضي - على جدار الحاضر - قلوباً من بحث وأسئلة. وها نحن نسير صوبَ فيلمه «سيلَما» (باللّهجة الطرابلسية) الذي ستستقبله الشاشةُ قريباً. فيلمٌ يوثّق سيرة صالات السينما في طرابلس، يومَ كانت السينما نجمةً شعبيّة في المدينة الشماليّة.

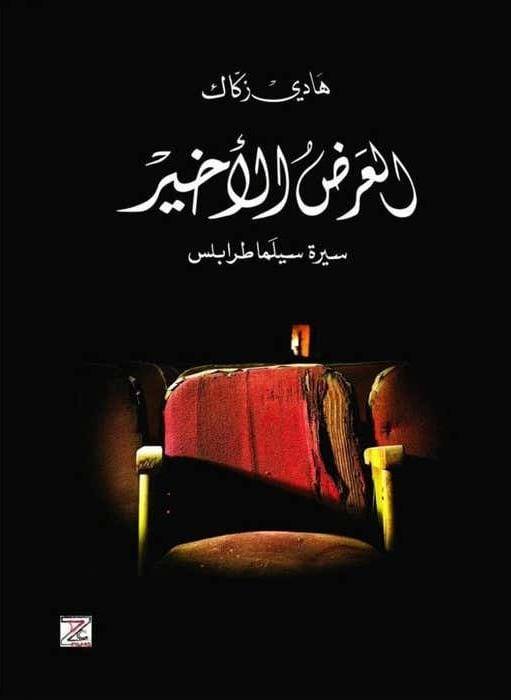

الفيلم مهّد له كتابُ «العرض الأخير» عام 2021. وبينهما ومعهما، تسترجع مقاعدُ الصالات حياتَها حيث جلس الزمن والوطن. تنفض الغبارَ عن نومها. تنجّد جسدَها. وتتحضّر لتلعب دورَ البطولة.

أبحاثٌ، مقابلات، جولات توّجت سيرةَ «سيلَما» طرابلس. هذه المدينة دخلها زكّاك من باب حقيقتِها وتناقضاتها. استوعبَها وأحبّها بعقله وقلبه. في حديثه لـِ»نداء الوطن»، يقول إنّه أتى إلى طرابلس «لأبحث أيضاً عن بيروت. فمعظم الصالات السينمائية في العاصمة الأولى اختَفَت بعد عملية إعادة الإعمار. بينما حفظت العاصمةُ الثانية قسماً منها». دخل في سباقٍ مع الوقت والموت لينتشل الذاكرة من جسد طرابلس ذي «الوجوه المتعدّدة والمشاكل الكبيرة». يصطحبُها في رحلةِ «البحث عن كنزها المدفون. أخذ العمل منحى أركيولوجياً: ننقّب وندرس دلائل تدعم أو تدحض الذاكرة الشفهيّة». تسلّل زكّاك في سرده مع أول خيوط فجر الصورة: مع صندوق الفرجة المتجوّل، مع أوّل شريط مصوَّر في المدينة عام 1910، مع آلات العرض المشغَّلة بالفحم الحجريّ، ومع مقاهٍ استُبدِلَت بالصالات. فرسمَ خارطةً زمنيّة جغرافيةً بين وسط المدينة وأحيائها الشعبيّة، بين بحرها المفتوح وزواريبِها الضيّقة.

حكايةُ أماكنَ وشواهد

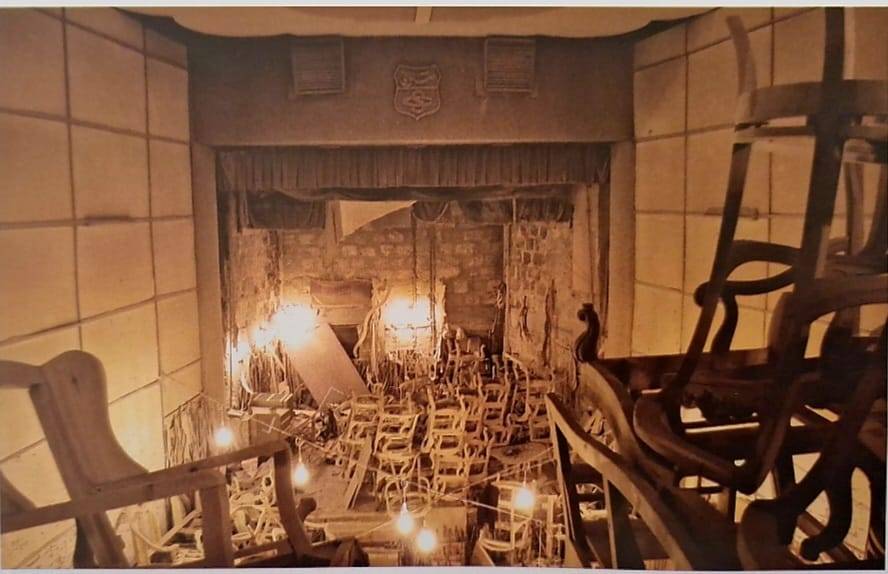

المدينة تُخاطب نفسها وزوّارها بأحداثها وأمكنتِها. أمكنةٌ عرفت التعبَ والحبّ. عايشت العزّ والوجع. فتأتي «السينما الوثائقية لتُحيي المكان بناسه وأشيائه». عاش الباحث السينمائيّ مع هذه الصالات. أنصَتَ إلى صوتها المكتوم. نثر رمادَها فوق قلمه وعدَستِه. وترجم شعوره المتجلّي إثر دخوله «القاعات المغلَقة منذ أكثر من عشرين أو ثلاثين سنة». جمعَ شملَها وأعاد «تكوين روحيّتها». أنعشَها بالضوء والهواء. وقبّلها بهمسه وشغفه في»رحلة مع صالات تنتمي لشجرة عائليّة واحدة: عائلة «سيلَما» التي تتفرّع غصونُها وتتنوّع خصوصيّتُها الجغرافية والاجتماعية».

مع أكثر من 600 صفحة و750 صورة، سطعت هذه الصالات كنجماتٍ بكامل بريقها وعيوبها. يلوّن زكاك صعودَها ويلاحق انكساراتها. يجرد هُويّة القاعات، مالِكيها، أنواع أفلامها ومحتواها. يخرج من صالة سبقَه إليها مراهقون شاهدوا أفلاماً جنسية مكتومةَ الصوت. ويدخل أخرى ليتلمّس مقاعدَ وحقائق التحرّش بالأولاد. يتجوّل بين باحات استقبلت الشحرورة صباح مفتتحةً فيلمها في مدينة زارها ممثلون وفنانون أشرقوا فيها وعلى شاشاتها. يبني زكاك علاقة حميميّة بين المتلقّي والسينما وحقبتها. لا يغفل عن التفاصيل، عن طبخة الكوسا أو اللوبياء التي كانت تذكرةً لمشاهدة الفيلم. نسكنُ روحيّة المدينة مع صوت الشّجارات وصدى قهقهات متفرّج أُغميَ عليه لفرط ما ضحك مع اسماعيل ياسين. وبرائحة الفلافل وإيقاع تقشير البزر والمكسَّرات، تُكتب مشاهد عن شاشة لم يبقَ في صالاتها إلّا رماد سيجارة وزجاجات بيرة تشهد على مسيرة اعتزلتْ الضوء. هُدِمَت صالاتٌ أو تحوّلت إلى منشرة أو محالّ بيع فيديوات أو مراكز رياضيّة أو ثقافيّة...

هذه الوجوه الفنّية والاجتماعية، مع غمّازاتها وتجاعيدها، تغتسل مع ظروف سياسية عاشتْها طرابلس أو تأثّرت بها. زكّاك «لا يفصل بين المسارات المنصهِرَة». يجد نفسه أمام «فيلمٍ من نوع الديستوبيا مع مدينة عاشت أحداثاً ضخمة». فولّدت فوضى ونتائجَ كبرى. يسترجع أفلاماً تمنعها السياسة أو الطوائف. يروي حكايةَ الصالات مع التأبينات والمؤتمرات السياسية. ينبش يوميّاتها في أعوام مفصلية محلّياً وعربياً، مع استقلال 1943، نكبة 1948، وحزيران 1967، مروراً بذكريات 1958 وفيضان نهر أبو علي عام 1955، وصولاً إلى مَحاور الحرب اللبنانية التي بدأت ملامحها الطرابلسية عام1969. يسير زكاك بين أشواك الماضي حاملاً إزميلَ الحاضر بيدٍ، وعيونَه وعقلَه باليد الأخرى.

الحاضر والماضي: يتجاوران ويتحاوران

أنجزَ زكّاك أكثر من 20 فيلماً وثائقيّاً. يتجاوز فيها النوستالجيا عند حوار الحاضر مع الماضي. يجنح الجميع نحو هذا الحوارالثنائي ّ»لأنّ الحاضر مهزوم. نعيش خيبة واقع لا نستطيع تغييرَه. كأنّ الأجيال تتوارث الأسباب والفشل نفسه رغم كلّ المحاولات». الهارب من الحاضر لا يهرب بكامل إدراكه. «يبالغ البعض بوصفهم الزمنَ الجميل. حتّى أنهم يضمّون الحرب إليه رغم كلّ كوارثها». ينسون مآسي السنوات. يجمّلونها ويحملونها على أكتاف ذاكرتهم. يُشير إلى أنّ «هذه الذاكرة العامّة تبخّر السلبياّت». تتذكّر ما يُطمئنها ويُدغدغها لأنّها «ذاكرة انتقائيّة». فينتصر الماضي على الحاضر. ويقف الأوّل أمام الثاني مزهوّاً في محاكمة زمن يُشكّلنا بلَعناته، كما شكّل هويةَ ووعي الطفل والشاب هادي زكّاك. ترعرع في الحرب في بيروت المدمَّرة التي لا تشبه أحلامَه. يحمّل كلَّ عمل هواجسَه مع الزمن، وهوسَه بالمحافظة على الذاكرة. سافر عبر الزمن مع طرابلس، حينما «كانت السينما في المدينة حاجة شعبيّة». تخرج مظاهرات لتخفيض ثمن تذاكر عثر على بعضها في منازلَ ودكاكين طرابلسيين يحفظونها عن ظهر عمرٍ. يصف «رحلةَ استكشاف تاريخ السينما في طرابلس، بأنّها تشبه البحثَ عن نجمة محبوبة». أضاءت سهراتِهم «قبل أن تندثر تدريجيّاً في عالم يهدم ويطمس آثاره وكنوزَه بهدف ربحٍ سريع يهدّد الأمكنة والأزمنة».

بين الورقة والعدسة

لن يَسَعَ فيلمٌ كلَّ هذه الأمكنة والأزمنة. فجَمعَ في الكتاب شهاداتٍ، وثائقَ من أرشيف الصحف، معلومات من كتب وروايات. أعوامٌ وجهود زرعت التعبَ وحصدتْ حلّةً أنيقة شكلاً ومضموناً تُشوّق لاستقبال فيلم «سيلَما» الذي «سيُعرض في مهرجانات سينمائية عربية ودولية. كما سيكون مُتاحاً في صالات المناطق اللبنانية».

بين الفيلم والكتاب، يدرك الكاتب والمخرج السينمائيّ خصائصَهما ومميّزاتِهما: «أنا فصلتُ هادي الكاتب عن هادي المخرج. مع الكتاب، وفي زمن تراجع القراءة، أُبقي هذه السيرة مُلكاً عامّاً». فيسرح خيال المهتمّين بين التفاصيل. أمّا الفيلم فيكثّف المعنى «مع عدسة تتجوّل مع أصوات الشهود. لمدّة ساعة ونصف، تنقل تجاربَهم وأحاسيسهم، وتُظهر التناقضات بين ذكرياتِهم المرويّة والحقيقة المتبقّية من الأبنية». ستفتح الكاميرا عينَيْها. تتأمّل حلاوةَ هذه الأبنية الطرابلسية الهامدة بين عمارات أثريّة، بين باعةِ القهوة المُرّة، وعرَبات البلَح المُنْحَني. وسيرفع هادي زكّاك صوتَه: توب كاميرا... فتنبعث الحكايةُ إلى الحياة.