لطالما كان الأدب الروائي والقصصي الفلسطيني حاضراً في المشهد الثقافي والمكتبة العربيين. وإذا كان ذلك بدأ مع القاص والصحافي والمترجم (من الروسية) خليل بيدس، مؤلّف الرواية الفلسطينية الأولى «الوارث» (1920)، فإن رواية «صراخ في ليل طويل» لجبرا إبراهيم جبرا (1946) تؤرّخ لظهور «الرواية في شكلها الحديث»، وفق الناقد فيصل درّاج. ويعتبر درّاج أن جبرا (1920 - 1994) «أعطى عملاً طليعياً متميزاً، بالمعايير الفنيّة جميعها، لا يزال يحتفظ بتميزه إلى اليوم».

وما بين الرواية الأولى لبيدس ورواية «الشكل الحديث» لجبرا، نُشرت روايات عديدة غلب عليها، وفق درّاج، البعد «التربوي التحريضي في مواجهة الانتداب البريطاني والمشروع الصهيوني». ومنها: «مذكرات دجاجة» لإسحق موسى الحسيني، «في ذمة العرب» و»وفاء العرب» لنجيب نصّار، «وفود النعمان على كسرى أنو شروان» و»السمسار وبائع الأرض» للمؤرخ محمد عزة دروزة.

وتلاحظ الباحثة سلمى الخضراء الجيوسي أن «هذه الأعمال لم تكتسب أهمية خاصة في الأدب الفلسطيني في ذلك الوقت، لسببين: أولاً، لأن الشعر كان ما زال هو المسيطر في الساحة الأدبية؛ وثانياً لأن هذه المحاولات كانت ما زالت في مرحلة التجريب».

البدايات أو التأسيس

شكّلت القضية الفلسطينية، لا سيما بعد النكبة وإعلان دولة إسرائل في 1948، الرافعة الأساسية للرواية الفلسطينية ومسارها وموقعها ودورها في الأدب العربي، بل في الثقافة العربية عموماً. لكن، لو لم يوجد أدباء مثل جبرا وإميل حبيبي وغسان كنفاني، لما كانت حضرت وحقّقت ما أنجزته. صحيح أن القضية أثّرت، وصحيح أن السياسة وقواها الفلسطينية أدت دوراً في إنتاج كتب ونشرها، بل في شهرة كتّابٍ بعضهم لا يستحق ما ناله، إلا أن أولئك الكتّاب كانوا جديرين، من ناحية القدرات الإبداعية والثقافة الأدبية والسياسية.

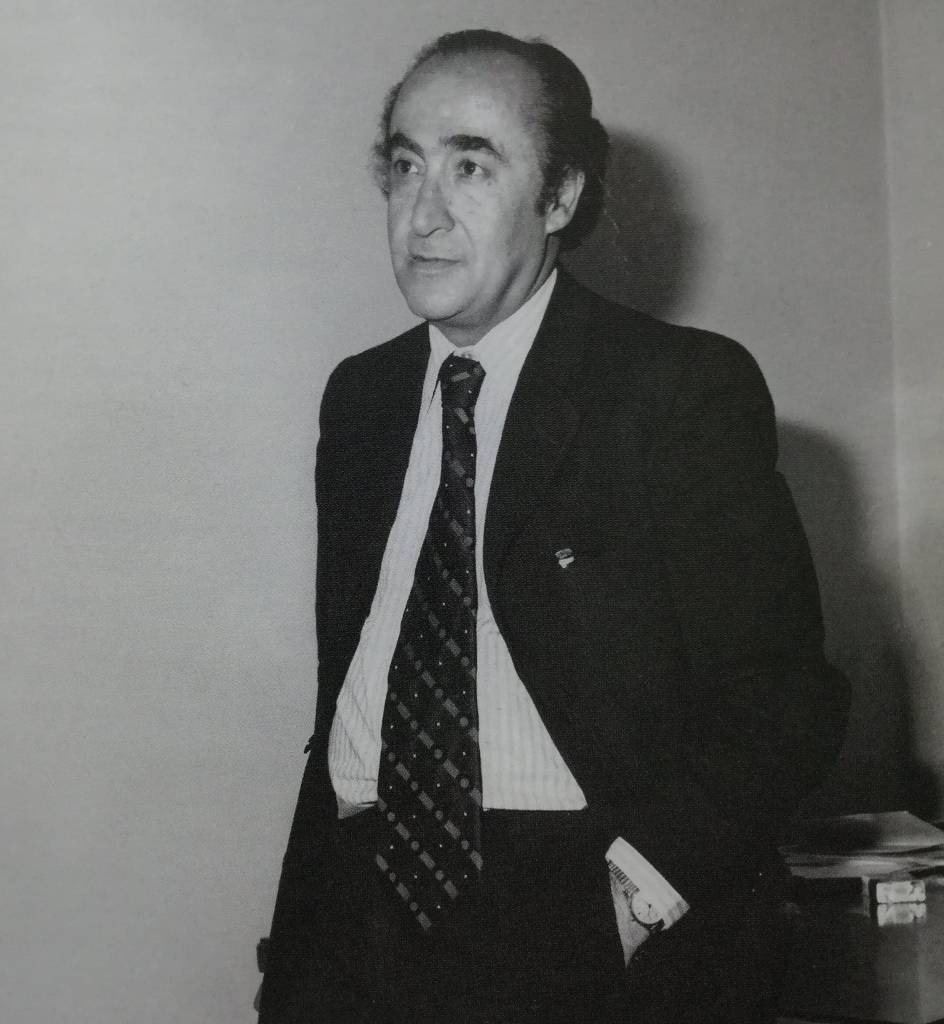

يذكر دراج أنه «إلى جانب الترجمة والقصة القصيرة والنقد التشكيلي، واظب جبرا على الكتابة الروائية في منفاه العراقي جاعلاً من القدس- أجمل مدن الدنيا كما كان يقول - محوراً لأعماله، بدءاً من روايته «صيادون في شارع ضيق»، إلى عمله الأكثر طموحاً «البحث عن وليد مسعود»، مروراً بإنجازه الروائي الأكبر «السفينة»، وهي إحدى الروايات الأكثر تكاملاً في تاريخ الرواية العربية الحديث. أرست هذه الروايات هويته الفلسطينية - الروائية بوضوح لا مزيد عليه، ما جعل أعماله اللاحقة إضافات محدودة القيمة بما في ذلك عمله المشترك مع عبد الرحمن منيف «عالم بلا خرائط».

أما أعمال جبرا القصصية فقد بشّرت، وفق الجيوسي، «بميلاد مستوى مختلف من القصص، ومهّدت الطريق أمام اتجاه جديد أكثر حداثة. وكانت أولى التجارب القصصية لجبرا (الذي قدّر له أن يصبح، في ما بعد، واحداً من أبرز روائيي فلسطين) مجموعة من القصص القصيرة نشرت بعنوان «عرق وقصص أخرى» (1956). وكان جبرا قد أمضى سني الحرب العالمية الثانية في كامبردج بانكلترا للحصول على شهادة عليا في الأدب، فتشرّب الثقافة الغربية، وحصل على ثقافة أدبية ونقدية واسعة بشكل أفاد الحركة الحديثة في الأدب العربي».

وكما لا يمكن تجاهل مساهمة جبرا في تاريخ الرواية العربية، لا يمكن تجاوز حبيبي (1921 - 1996)، مؤلّف «الوقائع الغريبة لاختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» و»لكع بن لكع» و»سرايا بنت الغول» وغيرها. هذا مؤكّد من الناحية الإبداعية الأدبية، على الرغم من محاولات إبعاده نظراً إلى موقفه التصالحي مع إسرائيل (وهو من فلسطينيي 1948)، في سنواته الأخيرة، وقبوله جائزة إسرائيل في الأدب في 1992، بعد سنتين من تقليده من منظمة التحرير الفلسطينية «وسام القدس».

وفيما ينتقد الكاتب محمد دكروب المواقف السياسية المتأخرة لحبيبي، يكتب عن «عمليه الإبداعيين» البارزين، «سداسية الأيام الستة» المجموعة القصصية التي تتحدث عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاغ غزة في 1967 وعن فلسطيني 1948، ورواية «المتشائل» التي تتحدث عن فلسطيني في إسرائيل وقد تُرجمت إلى العبرية، الآتي: «لعل البنيان الفنّي- الفكري لهذين العملين تحديداً، إنما ينهض من هذا الموقف: مجابهة الغاصب وسلاحه وقمعه العنصري، بسلاح السخرية، وعصرنة الموروث الشعبي الفلسطيني، وتطويع فنّ المقامات، واستخدام متواليات ألف ليلة وليلة الحكائية، وبالتعبير الفنّي الراقي، والشعبي معاً، عن تراجيديا بقايا شعب شُرِّد أكثره وظلّ أقلّه في أرضه التي لم تعد أرضه، وبلاده التي لم تعد بلاده، وتحت حكم دولة عنصرية تواصلت عمليات القمع والتهجير واحتلال البيوت وسلب الأراضي».

وإذ لا يُنسى أثر سميرة عزام (1924- 1967) التي بدأت الكتابة قبل نكبة 1948، فإن نمو تجربتها الأدبية توقف برحيلها عقب نكسة 1967. وعلى الرغم من ذلك، يرى درّاج أنها «قدمت للقصة القصيرة العربية شكلاً فنياً مميزاً، وأظهرت تفوقاً ملحوظاً وتنوعاً ثقافياً لافتاً في مجموعتها «أصوات الليل».

بعد ذلك، صار كنفاني (1936- 1972)، وفق درّاج، «خير من يمثل الأدب الفلسطيني بعد جيل الرواد». وقد بدأ «ظهوره اللامع» حين نشر مجموعتيه القصصيتين «سرير رقم 12» (1961) و»أرض البرتقال الحزين» وروايته الأولى «رجال في الشمس» (1963)، التي «كرست رواية فلسطينية متقدمة فنياً، ولفتت أنظار النقاد إلى قدرته المتفوقة في مجال الرواية، واحتفى بها المشهد الثقافي العربي وتحولت إلى فيلم سينمائي».

من بيروت إلى أوسلو

ويعتقد درّاج أن «الكفاح المسلح الفلسطيني أنتج رواية تحتفي به وتعد بنصر قريب، بدءاً من كنفاني وصولاً إلى جيل لاحق تمثّل بيحيى يخلف. غير أن المنظور المتفائل، القريب من الشعارات السلطوية، لم يعمر طويلاً، بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت (1982)، فظهر منظور روائي نقدي متشائم، تجلى في عملين لسحر خليفة هما «باب الساحة»، التي تأملت الانتفاضة عام 1987، قبل أن تسخر من القيادة السياسية الفلسطينية في رواية «الميراث».

وترصد الأكاديمية والكاتبة الفلسطينية نجمة خليل حبيب في المشهد الأدبي بعد 1991 «فورة في الرواية الفلسطينية على الصعيدين النوعي والكمّي. فقد تحرّر الكتّاب من التزامات كثيرة كان يتحرّج جيل المؤسّسين الخوض فيها، كالحديث عن السلام والتطبيع والعمالة داخل الخط الأخضر، وقيام دولتين أو دولة بقوميتين. وخفتت الحماسة تجاه مدرسة الالتزام في الأدب، فجنح كثير من الروائيين صوب التجريب والحداثة، كما أدى الانفتاح الواسع على العالم من خلال البعثات الدراسية والإنترنت، إلى ظهور أسماء جديدة، وتأصّلت أخرى كانت مغمورة، نذكر منها: جمال ناجي، نبيل عودة، إبراهيم زعرور، سحر خليفة، حزامة حبايب، ديمة السمان، ربعي المدهون، عبد الكريم عبد الرحيم، عادل سالم، غريب عسقلاني، دينا سليم، وداد البرغوثي، سهاد عبد الهادي، ليلى الأطرش، عزمي بشارة، دينا سليم مطانس، نجمة خليل حبيب، ليانة بدر، نجوى قعوار فرح، حسن حميد، توفيق فياض، إبراهيم نصر الله، وأفنان القاسم».

وتلاحظ حبيب التي درست «التحولات السياسية والاجتماعية والجمالية في الرواية الفلسطينية» (تبيّن)، أن معظم تجارب هؤلاء «هجست بالهم والحلم الفلسطينيين، فسواء كانت التجربة من الداخل الفلسطيني أو من الضفة الغربية أو من الشتات، قريبة وبعيدة، فإن هناك دائماً حبل سرّة يشدها هو فلسطين، إما قضية أو مكاناً أو زماناً وإما خلفية أو مناخات رؤيوية. ومع أن معظم هذه الروايات كُتبت بعد اتفاق أوسلو، فإن موضوعاتها تنوّعت، فعاد بعضها في الزمن إلى بدايات القضية الفلسطينية، وتوقف بعضها عند المفاصل البارزة من مسيرتها، كانطلاقة المقاومة المسلحة والحرب اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان وتداعيات حرب الخليج على القضية وعلى العمالة في الكويت. وحكى عدد منها عن التحوّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وغزة بعد اتفاق أوسلو، فغدا كل حدث وكل موضوع وكل شاردة مادة روائية: السجن، الحصار، العمالة، الخيانة، الحاجز، نزاعات السلطة، المفاوضات، العائدون، المستثمرون، المطبِّعون، وباختصار، أمسى كل ما يمور به المجتمع والقضية ممثّلاً في الرواية».

وتذكر أن «كثيرة هي الروايات التي تناولت السلطة السياسية بالنقد الذي وصل إلى حد الهجاء الشخصي، كما في روايتي رشاد أبو شاور «البكاء على صدر الحبيب» و»الرب لم يسترح في اليوم السابع»، ورواية أفنان القاسم «بانتظار الرئيس». وكثيرة هي الروايات الفلسطينية المحرِّضة التي ساهمت في بلورة الوعي الشبابي الذي أدى إلى الربيع العربي، منها، على سبيل النموذج، رواية «عو» لإبراهيم نصر الله التي تحكي قصة الصراع بين المثقف العصري والسلطة المستبدّة».

وإذ توثّق حبيب بدء «العصر الذهبي لرواية القضية الفلسطينية» برواية «رجال في الشمس» لكنفاني (1962)، تلفت إلى أن «اقتلاع المقاومة من لبنان عام 1982 وتفاعلات حرب الخليج وتداعيات اتفاق أوسلو وخلافات أهل البيت (فتح وحماس)، كل ذلك أصاب الفلسطينيين بالذهول، فتراجع كثير من الروائيين عن كتابة الأدب المقاوم إلى كتابة الذاكرة الفلسطينية حيناً، وتوثيق المعاناة تحت الاحتلال من مطاردة وسجن وحصار وإفقار وإبعاد حيناً آخر».

دخول الشخصيات الإحتلالية

يرصد الكاتب والناقد الفلسطيني وليد أبو بكر ثلاثة اتجاهات في الكتابة الروائية الفلسطينية بعد أوسلو:

الاتجاه الأول، وفق دراسته «بعض التحولات الخاصة في الرواية الفلسطينية الجديدة» (تبيّن)، «يرتبط بكتّاب الأجيال السابقة، من الذين ظلوا خارج الوطن، أو عادوا إليه، لكنّهم انفصلوا عن حلمهم الوطني القديم، وربما نظرتهم السابقة إلى قضية الوطن، بسبب ما استجد من واقع أجهض هذا الحلم، أو غيّر طبيعته إلى حدٍّ كبير، وهو ما تسبب في تكرار صيغ إنتاجهم، أو في تقلّصه أو تراجعه أو توقفه. وربما كان الارتباط الوثيق بالواقع المستجد، بالنسبة إلى معظم الذين عادوا، سبباً في ذلك، لأن ارتباطهم بالسلطة لم يعد يسمح لهم بأن ينتقدوا الواقع الذي جاء بها، باعتبارهم جزءاً منه. لذلك عمدوا إلى التصالح مع هذا الواقع، وهو ما يؤثر في جذوة الكتابة لديهم من دون شك، ويدعوهم إلى الهروب، إذا أصرّوا على ممارسة الخداع عن طريق الكتابة. لذلك ظل ما أصدره كتّاب هذا الاتجاه، في المرحلة الجديدة، يجترّ ما أحدثته النكبات المتتالية، بالعودة إلى مرحلة التشرّد الأولى، وحسراتها في الغالب، وما أنتجته بعد ذلك، وتصوير ما حلّ بالأرض والناس، خصوصاً في رحلة الشتات. ومثل هذا الإنتاج لم يرقَ في مجمله إلى ما سبق أن أنتجوه، أو أنتجه رواد أوائل لهذه الكتابة، مثل كنفاني».

الاتجاه الثاني «يرتبط بمن كتبوا من داخل الأرض المحتلة، قبل مرحلة أوسلو. وكتاباتهم، على الرغم من أنها كانت قريبة من القلب ذات زمن، فهي تشير فنّياً إلى نوع من العزلة، يتعمّد الاحتلال فرضها بالتأكيد، للفصل عمّا يحدث في العالم من تطوّرات ثقافية، خصوصاً في فن الرواية، الذي يخصّ كتّابها، ولذلك استمروا في الكتابة على النمط القديم ذاته، بالنسبة إلى من استمرّ، بعد توقف كثيرين. لكنّ أيّاً منهم لم يستطع أن يحقق تجاوزاً يمكن التنويه به، مقارنة بمن كتبوا قبلهم من داخل الوطن، خصوصاً أن مجال كتاباتهم ظل محصوراً في ما هو تاريخي، مثل أبناء جيلهم خارج الوطن.

والاتجاه الثالث «هو الأكثر أهمية في الرواية الفلسطينية الآن، ويمكن الرهان عليه من أجل مستقبل هذه الرواية، لأنه يجتاز أبواباً جديدة في هذا الفن، بدءاً من تجاربه الأولى، التي لا تخلو، بالتأكيد، من أخطاء التجارب الأولى، ولكنها تشعر بأن آفاقاً أخرى في الرواية الفلسطينية فتحها كتّابها رجالاً ونساءً. يمثل هذا الاتجاه عدد غير قليل من كتّاب الرواية الشباب داخل الوطن الفلسطيني، ممن عاشوا وسط بيئتهم، وعايشوا الانتفاضة الأولى في مطلع شبابهم، وشاركوا فيها.

ويرجّح أبو بكر أن «تُنسّب» الكتابة الروائية التي ولدت في هذا الواقع الجديد إلى «الحداثة في مجملها، حتى حدود التفكيك في بعضها». وفيما يرى أنه «أصبح للفلسطيني مكانه الذي يستطيع أن يتحدث فيه بحريّة تختلف كثيراً عمّا كان متاحاً له من قبل»، يكشف أنه صار هناك «شخصيات أكثر». ويقول: «تضاعفت الفرص في تنويع الشخصيات الروائية التي يمكن تصويرها، بدخول ما لم يكن متاحاً في الخيارات السابقة. وإذا كان اللاجئ المطحون، ثم الفدائي المقاتل، الشخصيّتين اللتين سادتا في معظم الأعمال الروائية (المقبولة فنّياً) في الشتات، فإن الشخصيات السائدة تكاثرت في الداخل إلى حد كبير، فكان منها الفلاح والعامل (خصوصاً لدى الاحتلال) والمناضل والسجين والعميل المتعاون، بالإضافة إلى الشخصيات الاحتلالية ذاتها، التي تملك تنوّعاً يتناسب مع مساحة الاحتكاك التي تبدأ من الجندي والسجّان، وتمر بعديد من الشخصيّات، حتى تنتهي عند صاحب العمل، بما ينسجه ذلك من علاقات صراع لم تكن قائمة روائيّاً من قبل» (تبيّن).

ومن أبرز الكتاب والكاتبات الفلسطينيين الآن: عدنية شبلي، غسان زقطان، سامية عيسى، مايا أبو الحيّات، أكرم مسلّم، أكرم هنيبّة، محمود شاهين، حسين برغوثي، عاطف أبو سيف، باسم خندقجي، مروان عبد العال، سمير اليوسف، أسامة العيسة، علاء حليحل، مازن معروف، سلمى الريس وآخرون. وفي الأثناء، يواصل الكاتب محمود شقير تجربته الخاصة في نحت القصة القصيرة جداً.

البعد العربي

تجزم حبيب بأنه «يصعب عزل الرواية الفلسطينية عن رحمها العربي». وترى أن «الروائيين الفلسطينيين، رجالاً ونساءً، عندما يكتبون عن قضيّتهم يكتبون أيضاً عن المكان والبيئة اللذين يعيشون فيهما. ونحن نرى انعكاس البيئة المحلية حتى عند أشدّهم التزاماً بالقضية الفلسطينية كغسان كنفاني. فهذا الروائي كتب روايته الأولى «رجال في الشمس» وتوجّه بكليته إلى الفلسطينيين. وكان همّه كله أن يحرّض شعبه على رفض الشتات بالتوجّه إلى فلسطين. ولم يكن يقصد أن يكتب عن أي مشكلات اجتماعية عربية».

والبعد العربي في الرواية الفلسطينية ظهر في رواية «رسمت خطّاً في الرمال» لهاني الراهب، التي «نام بطلها دهراً وصحا ليتفاجأ بالمتغيرات الحاصلة في مملكته». وكذلك في العمل الروائي الأول ليخلف، «نجران تحت الصفر»، التي يتحسس فيها «الحالة العربية بوجهيها السياسي، حيث صوّر مجتمع اليمن الغارق في البؤس والجهل والتخلف، ونقل تفاصيل الصراع السياسي بين اليمن والسعودية، مشبّهاً ما يحدث بما هو حاصل في المخيمات الفلسطينية». وإلى هاتين الروايتين، هناك رواية «صيادون في شارع ضيق» لجبرا، «فقد صوّرت بعين الفلسطيني اللاجئ، خريج جامعة كامبردج في الأدب الإنكليزي الذي يصل إلى بغداد بعد النكبة، التحولات التي شهدتها مدينة بغداد في خمسينات القرن العشرين».

ويرى بشير أبو منّة أن «الرواية الفلسطينية تصوّر، عبر انفتاحها الفريد، مشاعر العرب أينما كانوا، والصراع بين بداية حركات التحرّر ومحاولات توطيد الاستبداد السلطوي في المنطقة. ولا يقتصر دور الرواية الفلسطينية على كونها سرداً تاريخيّاً للتشرّد الفلسطيني والعربي ومحاولات التجديد والهزيمة فحسب، بل تبني أيضاً صيغاً وسمات جمالية تدوّن قصّة التحول التاريخي الفلسطيني والعربي بعد النكبة، فقصص اللجوء الفلسطيني تعبّر عن المنفى والاندماج والاستيطان الاستعماري والأوضاع المعقّدة التي مرّ بها الشعب الفلسطيني. لقد كان الكتّاب الفلسطينيّون، بحكم موقعهم، كونهم مغتربين مشرّدين يعيشون وسط أقرانهم من العرب، أكثر وعياً بالظواهر السياسية والثقافية في المنطقة وأكثر حساسية تجاهها، وكانت الرواية الشكل الأكثر ملاءمة من أشكال التعبير الأدبي لتصوير وضعهم الخاص هذا».

يتابع: «شكّلت روايات، مثل «السفينة» (1970) و»البحث عن وليد مسعود» (1978) لجبرا و»رجال في الشمس» (1963) لكنفاني و»الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل» (1974) لحبيبي، جوهر التحدي والإبداع العربي. فكانت أعمالهم بمثابة الحجر الأساس في الشكل الروائي، ثقافياً على غرار الدور الذي أدّته القضية الفلسطينية في العالم العربي، سياسيّاً. لقد صاغت كلتا الأعمال والقضية تحولات مهمة على صعيد المنطقة كلها وخلال كل أزماتها ومراحلها الحرجة» («الرواية الفلسطينية: من سنة 1948 حتى الحاضر»، عن «مؤسسة الدراسات الفلسطينية»).

الأسرى كتّاب... الدقة والبرغوثي والسنوار في المقدّمة

يُنقل عن جبرا إبراهيم جبرا قوله: «الفلسطينيون كلهم شعراء بالفطرة، قد لا يكتبون شعراً، ولكنهم شعراء، لأنهم عرفوا شيئين اثنين هامّين: جمال الطبيعة، والمأساة، ومن يجمع بين هذين لا بد أن يكون شاعراً».

بناءً على هذا، وعلى الرغم من غياب «جمال الطبيعة» وحضور المأساة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كانت كتابات الأسرى الفلسطينيين، في السبعينات من القرن العشرين، محاولات شعرية. وبعد ذلك، بالتزامن مع انتفاضة 1987، بدأ الميل إلى كتابة القصة والرواية، إضافة الى الشعر.

بعد الانتفاضة، جاءت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل (1993). وقد أربكت وقسمت الأسرى، والفلسطينيين عموماً، بين قبول السلام مع الاحتلال وبين استمرار المقاومة. وكما أنهت أوسلو الانتفاضة، أتى الإرباك الفكري والسياسي على موجة الكتابة الحاسية والوجدانية والثورية. وفيما انشغل عدد من الأسرى بالتحصيل العلمي، بدأ زمن جديد من الكتابة والثقافة عموماً. ومع إتقان اللغة العبرية لدى كثيرين من الأسرى، بدأ الاهتمام في السياسة والإعلام، وكذلك الأدب، يتمدد وينضج.

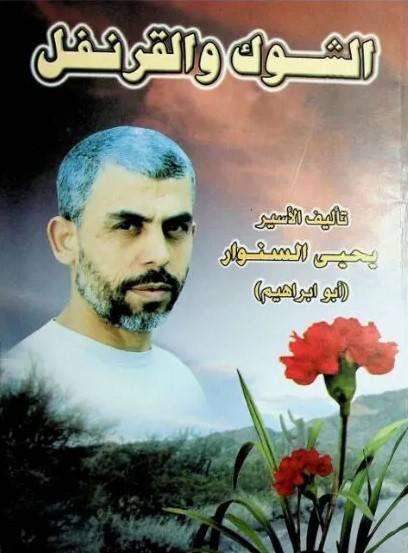

وسط هذه الأجواء برز أربعة كُتّاب هم: وليد الدقة المعتقل منذ 1986 ويعاني مرضاً مزمناً، مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، عبد الله البرغوثي المعتقل منذ 2003 والمحكوم بـ67 مؤبّداً، ويحيى السنوار الذي استمر اعتقاله من 1988 حتى 2011. وفيما الأول يساري، والثاني من قادة حركة «فتح»، فإنّ الأخيرين من قادة «حماس». وإذ تتفاوت النصوص الأدبية، فإنّ معظمها يبقى أقرب إلى الكتابات الأوّلية البسيطة للتعبير عن الذات وعرض المسيرة والآراء أكثر مما هي أعمالاً تتوافر فيها الشروط الروائية.

وقد ألف الدقة مجموعة من الكتب والنصوص الفكرية والتوثيقية والمسرحية: رسالة «الزمن الموازي» (تحولت إلى مسرحية في حيفا)، «حكاية سر السيف»، «الشهداء يعودون إلى رام الله»، «يوميات المقاومة في جنين» و»صهر الوعي أو إعادة تعريف التعذيب». وقد تمكن من متابعة تحصيله الأكاديمي، ويعمل في هيئة تحرير مجلة «الدراسات الفلسطينية» التي تصدرها «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» في بيروت.

لمروان البرغوثي ثلاثة كتب: «الوعد»، «مقاومة الاعتقال»، وأشهرها «ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي».

ألف عبد الله البرغوثي مجموعة من الكتب: «مهندس على الطريق»، «الشهيد الحي»، «فلسطين العاشقة والمعشوق»، «المقصلة وجواسيس الشاباك»، «معتوه في دائرة العقلاء»، «إعدام ميت»، «الماجدة... ذكريات بلا حبر وورق»، «بوصلة المقاومة»، «المقدسي وشياطين الهيكل المزعوم» والميزان.. جهاد الدعوة ودعوة المجاهدين».

كتب السنوار رواية «شوك القرنفل» (عن النضال الفلسطيني منذ 1967 حتى انتفاضة الأقصى في العام 2000). وترجم بعدما أتقن اللغة العبرية كتابي «الشاباك بين الأشلاء» لكارمي جيلون، و «الأحزاب الإسرائيلية عام 1992». وألف كتابين: «المجد» (يرصد عمل جهاز «الشاباك») و»حماس: التجربة والخطأ».

وهناك مجموعة من الأسيرات الكاتبات، سواء كتبن خلال الاعتقال أم عن تجربته بعد تحررهن. ومنهن: عائشة عودة، لمى عبد المطلب الفاخوري (خاطر)، وأماني حشيم.