البداية مع جبران خليل جبران. ثورته في الحب لا تنفصل عن ثورته على سلطتي المقاطعجيين والدينيين. وقد عاش الحبَّ وكتب عنه، بل دعا إليه وإلى حرّيته، وأعلى من قيمته وشأنه، في البيئة الريفية وفي المدينة، في الشرق وفي الولايات المتّحدة الأميركية. انتقد وخاصم مَن لا يحب، ومن يدّعي الحبَّ سواء أكان حبَّ الله أم حبَّ الإنسان. وسطّح بقسوة المجتمعات التي تجمع الثروات ولا تعرف الحب. وسخر من الرجال الذين يتزوّجون بفتيات جميلات يحبسونهن في القصور وهم يسرحون ويمرحون، ويفاخرون بهن وكأنهن من الأثاث والجواهر والكماليّات. وفيما يميّز، بالحب، الشابَّ عن الإقطاعي الجشع والشهواني، وعن رجال الدين القساة والاستغلاليين، يميّز بالحب أيضاً المرأة الحرّة عن الساكنة المستسلمة. وليس الحب عنده مثالياً وروحياً فحسب، بل يحرّره من أي عقد دنيوي أو ديني. وإحدى بطلاته، وردة الهاني، تتمرّد على مؤسّسة الزواج وتهجر شريكها الفارغ وبيته الفخم والحياة المترفة، وتختار الحب مع إنسان فقير في كوخ في حيّ بائس بعيداً من عالم الباطون والخداع («الأرواح المتمرّدة»، 1908). وإذ تُعدّ هذه تجربة المساكنة الأولى في الأدب اللبناني، يمثل الحب شرعة «نبي» جبران والعالم الذي يدعو إليه.

أفاعٍ ومجاعة وحرب... وقيم

وفيما كان الحب نسكاً وتعالياً عند ميخائيل نعيمة الذي رفض في الحرب الباردة الانحياز إلى واشنطن أو موسكو، كان عند الياس أبو شبكة تمرّداً على قيود الشعر العربي وقواعده الآسرة، وبحثاً عن «روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة». وفي هذا السياق، في لبنان الجسر بين الشرق والغرب، ثار أبو شبكة في الشعر العربي مستعيناً بشارل بودلير، مؤلّف «أزهار الشر». وبالفكر والروح هذين، خاض تجربة الحبّ. وقد حمّله تناقضات ذاك الزمان، بين الثقافة القديمة وبين الفكر والروح الجديدين. لقد جعل الحب امتحاناً لصراع الإنسان بين الماضي والمستقبل. وإذ اعتبر الحب ما يكشف الإنسان وصدقه، خلص إلى إعلان انتصار الـ»أفاعي» على المتطلّعين بصدق إلى المستقبل («أفاعي الفردوس»، 1938).

وفي الأثناء، وُجد الحب في رواية «الرغيف» (1939) لتوفيق يوسف عواد. لكن هذا الحب البريء يبقى صامتاً يتقدم عليه الجوع وواجب مقاومة الاحتلال العثماني والشر المتمثّل بالمرابي الذي يستغلّ حاجة الناس إلى المال والطعام. وفيما يبقى الحب الإنساني مشاعر مؤجّلة، ينأى بحب الله عن التجارة: «كان بيت كسار بيت تقى وصلاة، لم يتجاوز الدنس الصالون الذي جعلته وردة حانوتاً».

لكن الحب الصامت في «الرغيف» ينفجر في «طواحين بيروت». فهذه الرواية، التي نشرها عواد في 1973، لا تحكي حياة الشباب في لبنان مطلع السبعينات فحسب، بل تقترب من أجواء الحرب (1975) وتَحطُّمِ العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وخصوصاً الحب، على صخرة الطائفية والتقاليد والفساد المجتمعي.

وبشارة الخوري (الأخطل الصغير) كتب الحب شعراً «كعاشقٍ خطَّ سطراً في الهوى ومحا». لكنّه، وهو الذي عاش الحرب العالمية الأولى والمجاعة في لبنان وما جرّتاه من انهيار قيمي واستغلال، جعل الحبَّ قيمةً إنسانيةً. وإذ رفع من شأن الحب، وبخّسَ الهوى، نصّب الأمومة مثالاً للتضحية والحب («الهوى والشباب»، 1953). ونظر إلى هذه المشاعر- القيم برومنسية تحضر فيها النظرة الدينية والتراث العربي.

رفض الحب وحرية المرأة

وفي جمهورية الاستقلال، لا سيما بعد حرب 1958، كانت الثقافة والأدب معركة مع السياسة وأهلها ومآسيها و»رجعيّتها». صرخ أنسي الحاج، وغالبية أدباء ذاك الزمان وشعرائه: «لن»! في وجه الواقع وثقافته، وليس في وجه قيود الشعر واللغة فحسب. رفض الحاج كلّ سلطة.

ويرى فوزي يمّين أن أنسي الحاج «رفض الحب» أيضاً. ويكتب يمين، الذي يعتبر الحب «قيمة مهمة في كل الحضارات»: «لا يرفض الشاعرُ الحبَّ لأنه قيمة سيّئة، بل اعتباراً منه أن هذا الحبَّ، بالرغم من مساحاته اللامتناهية، عاجزٌ عن نقل مشاعره، وعن ترجمة ما يدور في داخله من حالات مستعصية. وفي هذا السياق، يعتقد أن لا شيء قادراً على نقل حبّه: ’لا أحبك لأن لا عمل يقدر أن ينقل لك حبّي‘. بل أكثر من ذلك، يعتبر الحبَّ خَصماً له، فيعود إلى عزلته ومنفاه، ومن هناك يلوّح له، واصفاً إيّاه بالعدو وطالباً منه الاستمرار في عداوته تلك».

لكن الحاج الرافض للحب في شعره، الأوّل خصوصاً حيث تكثر التعابير الجسدية الصادمة، هو الغارق فيه في رسائله إلى غادة السمّان.

وفي سياق التمرد والتجاوز الثقافيين الأدبيين للسياسة والتقاليد، لم تبقَ المواجهة ذكوريّة. دخلت المرأة المعركة، وكانت الحركات النسائية قد انتزعت حق الاقتراع للمرأة، في 1953. ومن بين كاتبات ذاك الزمان، ليلى بعلبكي. وعندها، الأهم من الحب وعلاقاته والبحث عنه، هو حرية المرأة. وهذا ما أوصل الكاتبة إلى المحكمة بتهمة «الإباحية» بعد إصدارها مجموعتها القصصية «سفينة حنان إلى القمر» (1964)، وكانت قبل ذلك أصدرت رواية «أنا أحيا» (1958)، التي اعتبر توفيق يوسف عواد أن كاتبتها «تخرج من كهوف الظلام التي عاشت فيها دهوراً إلى ساحة الحرية». فيما وجد ميخائيل نعيمة في أسلوبها ما هو «جديد وفريد» و «قيمة ليست لأي كتاب في الأدب العربي».

بين الأمة والنهضة

وفيما نشرت السمان رسائل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني لها أيضاً، نشرت ادفيك جريديني «رسائل حب» من أنطون سعاده إليها. وفي هذه الرسائل، المكتوبة بلغة رشيقة حديثة، يتظهر جانب عاطفيٌّ من شخصيّة مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، وإن كان واضحاً انجذابه إلى حب الأمة السورية ونهضتها. فالرسائلُ التي تحمل صوراً من علاقة سعاده بحبيبته، وبالمرأة عموماً، وهي نظرة مساواة وشفافية، توثّق لنشاطه السياسي أكثر مما تبوح بمشاعر.

وعلى الرغم من انشغال خليل حاوي، رفيق سعاده، بكتابة شعر يمثل الأمة وروحها ورموزها، تضمّن «الديوان الأخير» الذي نُشر بعد أربعين سنة من وضع الشاعر حدّاً لحياته رفضاً للاحتلال الإسرائيلي لبيروت في صيف 1982، قصائد حبّ. وإذ هي تلك القصائد رقيقة كروح الشاعر، لا تخلو من تصورات النهضة والانبعاث أيضاً، وكأن الحبيبة هي الأمة والحب ولادة.

«يا صبيّة!/ يا صبيّة!/ كيف ألهبت رمادي وصقيعي/ كيف اطلعت صبيّاً/ في عروقي وضلوعي/ طلعة حرّى طريّة/ وغسلت الزهو في عينيه/ من هول العشيّة» («دار نلسن» 2022).

الحرب مرّت من هنا

وجاءت الحرب. أوقفت الحب «على الحاجز»، وقسّمته خلف المتاريس، وخطفته وهجّرته. وفيما أنشد لها شعراءُ قصائد، وألّف كتّابٌ- كلٌّ من موقعه- قصصاً وروايات عن «القضية»، هزّت كثيرين من المثقفين وصدّعتهم. أحد أوائل المفجوعين كان «أب الرواية اللبنانية» يوسف حبشي الأشقر.

رأى المشهد: «شوارع بيروت ميّتة، معستها سيّارات اللاندروفر والجيب وعربات المدافع، خنقتها الحواجز الرملية وحواجز البراميل وصناديق الشحن... رصاص ينطلق من الرشاشات، وقنابل من المدافع، أهدافها غير محدّدة، ضبابية».

هجر العاصمة لاجئاً إلى قريته، فوصلت الحرب إلى هناك، وهو الذي كان كتب أن الضيعة بخير. توجّع الإنسان وارتبك الكاتب. بات مشروع ثلاثيّته الروائية الذي بدأه بـ»أربعة أفراس حمر» (1964)، في خطر. وكان يرصد فيه بحثَ شباب لبنانيين عن ذواتهم عند الله ومع الأحزاب وبالمال والكتابة... وبالحب. وبعدما كان روى «ضياع» هؤلاء واستحالة وصولهم إلى أهدافهم، في الجزء الثاني من ثلاثيّته، «لا تنبت جذور في السماء» (1971)، توصّل قُبيل توقف الحرب إلى أن الذات اللبنانية، غرقت في المأساة المدمّرة. وصحيح أنه نجح في إكمال ثلاثيّته، بعد اعتزاله منزله في بيت شباب، إلا أنه خرج بنتيجة قاسية: تأرجح اللبنانيين بين «الظل والصدى» (1989)، ظل الآخرين وصدى الأصالة، وتمزّق الذوات بين الحب والحرب والمال والكلمة والتمايز والتشابه.

عالم خيالي سحري

وفيما أعلن جوزف حرب موقفه الرافض للحرب الأهلية بقصائد وطنية، لاذ في الحب وعالمه الخيالي السحري. «زِرتك قصب فلّيت ناي»، عنوان إحدى مجموعاته بالمحكية. هكذا، هو الحب الروح والحياة والفن. وعلى الرغم من حضور الجسد والسرير، ومفردات ذات دلالات مادية، إلا أن الحب يبقى عنده مثالياً. وبقدر ما هو خاص هو شفاف. وكما تجعل زيارةُ الحبيب القصبَ ناياً، كذلك هو الحبيب يجعل جوزف حرب شاعراً. فالشعر عند حرب هو التحول من القصب إلى الناي، وهو لغة الناي، وهو روي ما يعيشه مع الحبيب ويحس به ويراه في ذاك العالم الخيالي السحري. حب حرب تسللٌ من العالم المادي إلى ذاك العالم الخيالي، إلى الحبيب، وعودة بصور شعرية وموسيقية تعيد باللغة صوغ الأحاسيس وتنقلب على العقل.

«كان لَمَّا ينَام عِندَا، يِترِكَا طلُوع الصّبح، ويفِلّ/ مِتل الجُرح/ الِّلي نَاطرُو بَرَّات بَيتَا/ رُمح./

ويِبقَى إذَا غَنِّت إلُو بهَالَّليل مَرَّة يقِلّهَا:/ ما تِطلَعِي بهَالصَّوت/ أكتَر/ مِن/ غصن،/ أو كِم رَفِّة جِفن./

كَانِت إذَا طِلعِت بِصَوتَا، يصير صَوتا/ يِشبَه/ طلُوعِ الصِّبح».

(«زِرتك قصب فَلَّيت نَاي»، «رياض الريس للكتب والنشر»)

عودة إلى الواقع والمرح

أنهكت الحرب شاعر «الدردارة» و»أجمل الأمهات» (غنّاها مارسيل خليفة)، حسن عبد الله. وقد جعلته لا يكترث بنشر الشعر، تحت القصف ومع تمزّق لبنان وإنسانه. لكنّه، بعد وقف القتال وبإلحاح من الناشر رياض الريس انكشف أنه لم يتوقف عن الكتابة. والحصّة الأكبر من الشعر الذي نشره كانت للحب وعلاقاته وتجاربه. وكان الحب، وفق قصائده، حرباً في الحرب، يخوضها أعزلاً، شرساً وجباناً، متهوِّراً وعاقلاً، قاتلاً ومقتولاً. لقد أعاد عبد الله الحبَّ إلى الواقع، إلى البيت والمقهى والبستان وشاطئ البحر... ورواه كفارس بلا حصان وبلا سيف، وكطفل يعرف اللعب ويتقن فنَّ الكلام. حوّل الحبَّ حلبة مبارزة، ودفتر ذكريات وحنين. ولم يكتفِ بجعله ملعباً للبراءة وفرصة للدعابة والقصيدة اللماحة الخالية من الزوائد والبطولات الإنشائيّة، بل كتبه كأنه يؤلف قصصاً للأطفال. وكأنه ردّ بالمرح على الحرب وغربته فيها. رد بالحب والحياة اللذين يشبهان نكتة.

يكتب: «تخرجُ امرأةٌ/ ثم تأتي لتدخل أُخرى/ فتصطدمان على بابِ قلبي...!/ وداعاً/ وأهلاً وسهلاً/ طلعت نجمةٌ بعدَ مَغربِ نجمَة/ هي بالفعل نِعمه/ لم تزل قادراً/ أن تُديرَ عناقاً حميماً/ وترمي إلى امرأةٍ جَحَدَت/ بشظيَّةِ بسمَه! («راعي الضباب»، «رياض الريس للكتب والنشر»).

كآبة وجسد ومعجم أشواق

الحرب لم ترحم أحداً أو شيئاً. بول شاوول أمعن في وحدته ومحو أي «آخر» أو «خارج» من قصائده، موثراً البياض على اقتحام العالم والحرب فضاءه الشعري الذاتي. عقل العويط «في مناخ الكآبة» حاول «قراءة الظلام»، وواصل، وفق أنسي الحاج، «العزف على لوعته الغرامية ووحشة وجوده». وفي الأثناء، صارع عبده وازن بين رغبة الكتابة ورغبة الجسد، واختار «حديقة الحواس»... بـ»قلب مفتوح».

وفيما كان وديع سعادة يحاول، في الحرب، «الوصول من بيروت إلى بيروت»، ويفشل، فيشعر بأنه «فطرٌ عاشق»، كان بسام حجار ينسحب من بلاد القتل والخوف. لم يعد إلى منزله مقفلاً الباب خلفه فحسب، بل أقام في «معجم الأشواق». وهناك، فيما كان يطارد كحكيم ذئابَ الكلمات والمعاني، هاب المشاعر والعالم اللذين هما الأشواق. فالحب عند حجّار هو الأشواق، لأن غياب الحبيب هو الأقوى، وكذلك القلق من غيابه وفي غيابه. فالحبيب، ولو في الأشواق وفي الغياب، هو ما يجعل العالم موجوداً والشعر ممكناً، وهو ما يصيّر للغة معاني.

يكتب: «هلا وَضَعتِ يَدَكِ الصَغيرةَ على قلبي لكي تَزول عنه الصحراء. لكي تَهربَ الذئاب مِنهُ وصَدى قفارِها. لكي يرحل العَنكبوتُ الذي يتنفَّس في رئتي، لكي يُغادرني الخَدَر الذي ينتابُ أشياء الرفوفِ والأدراجِ فأحسَبُ أنني مِنها، لا يُخلّصني مِنَ الغبارِ إلا صباحُ الخَادِمةِ بأرياشِها الإصطناعيةِ ورُقعَتِها البَليلَةِ السَاحرة. هلا لَمَستِ بإصبعك صَمتَ الغُرفةِ، التي تُغرقني بهوَائِها الفَاسِدِ وأشبَاحِها التي تتدلّى مِنَ الَسقفِ والجُدران. أعرف الآن أنَّك إذ تَلمُسين صَخرةَ صَدري يَستيقظُ نَبضٌ فأخرُجُ مِن وَقتي الحَجَريّ إلى وقتكِ الرطب. وأعلمُ أنَّ يَدَكِ هي الخُرافةُ التي انتظرتُها وصَدَّقتُها ولشدّةِ ما صدّقتُها أصبَحَت تأتي إلى نَومي وتَسهَرُ عَليه. لِذلك لَم تَعُد تَأخذني حُفرةُ النَومِ. لَم تَعُد تأكلُني ذئابُ النَومِ، حينَ أسيرُ مُتعَبَاً إلى سَريري وأهبُهُ جِسمي حين أستسلمُ إلى مَجهولِهِ» («فقط لو يدك»، «دار الفارابي»).

علاقات معلقة

وانتهت «حرب الشوارع» بحسب شارل شهوان. و»لا شيء تقريباً» من الحب، وفق فادي أبو خليل، في كتابات جيل سنواتها الأخيرة. كان الحب علاقات مخطوفة أو مقتولة أو مهجّرة، أو منهارة مثل الكوكب وأيديولوجيّاته. وكان ذكريات يُعاد إنتاجها قصائد ونثراً. كانت المدينة، أو أطلالها، مسرح «الزعران»، تحت مرمى نيران يحيى جابر، و «تحت مطرقة» يوسف بزي. وكان الشاعر (اسكندر حبش) «بورتريه لرجل من معدن». وعلى الرغم من وصول نيران الحرب إلى كتب جوزف عيساوي وروحه، بقي هناك رغبة في الحب، لا سيما عند زاهي وهبي وإسماعيل فقيه.

وفيما تؤكد رشا الأمير أن الحب يبقى إلى «يوم الدين»، ها هي علوية صبح تروي تحولات المجتمع اللبناني وآثارها على إنسانه ومشاعره وعلاقاته. كأنها تجمع كسور مرايا اللبنانيين واللبنانيات وأحوالهم النفسية والعاطفية. وخلال ذلك، يبدو الحبُّ مثل كل البلد ومَن ومَا فيه: متصدّعاً، منخوراً، معلّقاً في الهواء والمجهول، مقطّع الأوصال، واقعاً ومستحيلاً، حاضراً وذكرى، جسداً وروحاً مريضين، خاطفاً ومخطوفاً، قاتلاً وقتيلاً... وهكذا، لا يبقى مشاعر فحسب، لا يبقى مشاعر واضحة، بل هو أشبه بفاتورة يسددها الإنسان اللبناني، وقد تراكمت فوائدها الباهظة.

تكتب: «حين جلس قبالتها في المقهى يحدِّق في عينيها، ارتعش جسدها. ارتجفت يداها وساقاها وأحسّت بأنّ النار تخرج من رأسها. يداها الباردتان والمثلّجتان دومَاً هبّتا بالنار، وصارت كفُّها متوهّجة شديدةَ الاحمرار، ظهرها كأنّه انقسم إلى نصفين. ثمة شيء غامض كان يحدث في جسدها، شيء يشبه الوجع، لكنّه ليس وجعاً. شيء يشبه زقزقة الفرح، لكنّه ليس فرحاً خالصاً. سألتني وعيناها دامعتان عمّا إذا كان الذي تحسّ به يسمّونه الغرام» («اسمه الغرام»، «دار الآداب»).

حائط الطائفية والعزلة والغياب والوحدة... واللغز

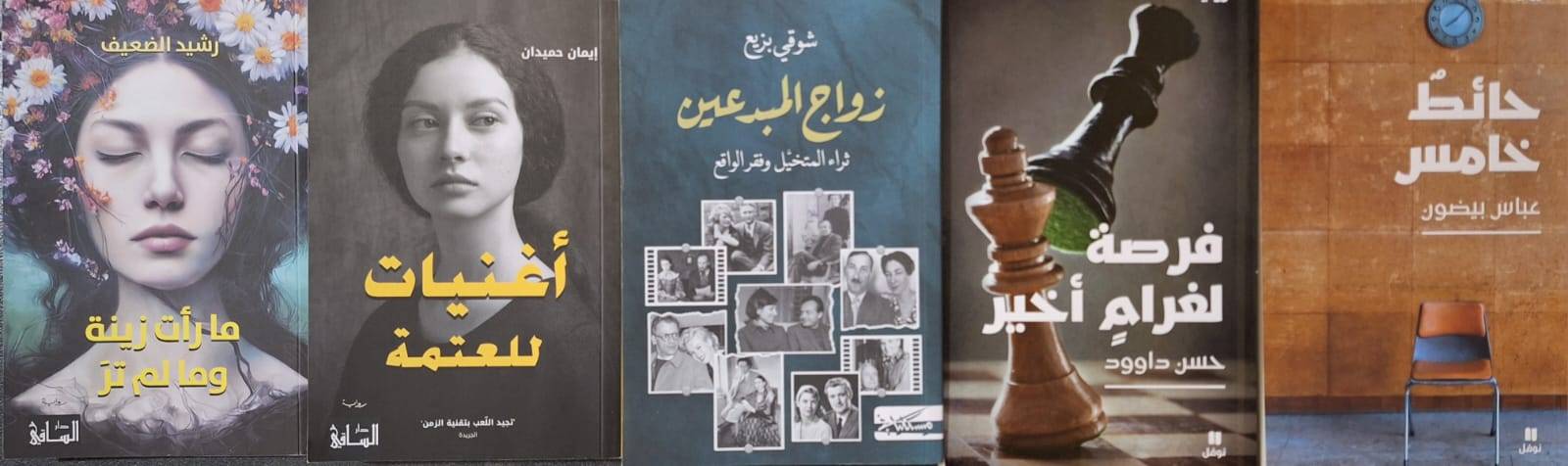

بعد هذا، تحلّ الحيرةُ إزاء حضور الحب، في خمسة أعمال لأربعة كتّاب وكاتبة لبنانيين، نُشرت حديثاً. ويُضاعف الحيرةَ الكتّابُ أنفسهم: عباس بيضون، حسن داوود، شوقي بزيع، رشيد الضعيف وإيمان حميدان. فهؤلاء من جيل واحد تقريباً، وقد عاشوا الحرب من بدايتها، وتأثّروا بها. ثم عاشوا السلم أو توقف القتال. وخلال ذلك، حضرت في كتاباتهم التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية وآثارها في اللبنانيين واللبنانيات وعلاقاتهم وأفكارهم ومشاعرهم. وأعمالهم الجديدة ليست في منأى من ذلك. بل تبدو، مع نضج شخصيّاتهم وتجاربهم وأساليبهم، شديدة الارتباط بما عاشوه، وعبّروا عنه في أعمال سابقة.

والحب في أعمالهم الجديدة ضائع ومفقود، هو أمرٌ لم (ولا) يكتمل، وبات ذكرى وأشباحاً ووهمَ فرصة، لا بسبب الظروف فحسب، ولا لغياب المحبوب فحسب، إنما لعجز ذاتي أيضاً.

ففيما يصطدم بيضون بـ»حائط خامس» (هاشيت أنطوان)، في الغرف التي تعيش فيها شخصيّاته، ما يحول دون اكتمال الحب بين رجل دين شيعي وامرأة مسيحية مثلاً، تعيش شخصيات داوود عزلات تفوق عزلة كورونا التي تدور أحداث «فرصة لغرام أخير» (هاشيت أنطوان) في زمنها. وتلك العزلات لم تأتِ بها «الجائحة»، إنما هي حالة أو قل أمراً واقعاً لبنانياً. وبقدر ما هي توهم بفرصة الغرام هي ما يحول دون اكتماله، بل تدفع إلى الانسحاب من العلاقة والعودة إلى الذات. وفيما يهتم بيضون، بأسلوبه الذي يراوح بين الشعر والواقعية، برسم أقدار شخصيّاته ومساراتها مستحضراً لبنان ومجتمعه وطوائفه وتاريخه، ينشغل داوود البارع في تصميم عوالمه وتطويع لغته بالمسافات بين الناس، ويقيسها بالسنتمترات. وفي هذا الاستحضار عند بيضون، والقياس عند داوود، ما يتجاوز الأسلوب الكتابي، إلى حضور آثار العيش في لبنان وتفتت مجتمعه إلى وحدات فردية. فروايتا بيضون وداوود تحملان «خلاصاتهما» من تجربتيهما الطويلتين، في الحياة والثقافة والكتابة.

في الأثناء، اختار بزيع أن يكتب عن الحب نصّاً توثيقياً بحثيّاً، وليس شعراً كما اعتاد. وفي هذا إشارة إلى أن الحب ما زال سؤالاً عند بزيع، على الرغم من أنه عاشه وكتب عنه وله كثيراً. وبعدما سأل «إلى أين تأخذني أيّها الشعر؟» (دار الآداب)، وجد نفسه متحرّياً الحب في سير المبدعين، بل في زيجاتهم وتجاربها. وكأن بزيع، ابن لبنان والجيل الذي عجنته الحرب، عاجز أمام لغز الحب. وعلى الرغم من أنه يتقصّى «زواج المبدعين» (مسكلياني للنشر)، إلا أنه يربط الحكايات بالواقع السياسي والاجتماعي والثقافي الذي عاشه هؤلاء. ففي الوقت الذي يعتبر بزيع أن قلقَ الإبداع وأنانية المبدع غالباً ما يكونا من أسباب قتل الحب وجعله مستحيلاً، إلا أنه يضع التجارب تلك في سياق الظروف العامة. ولعل في هذا أثر لتجربة الشاعر في لبنان والحرب.

والحب، في «ما رأت زينة وما لم ترَ» للضعيف (دار الساقي)، يتجاوز كونه ذكرى وأشباحاً، ليغدو في غيابه قدراً يحكم حياة من افتقده. والأقسى من ذلك، أن هذا المحكوم بالحب الغيابي يعيش في لبنان وواقعه القاسي، الذي ينفجر في 4 آب 2020 (انفجار مرفأ بيروت).

وفيما تروي حميدان قصص أربع نساء متسلسلات في عائلة واحدة، يلوح غياب الحب كعامل مؤثّر في مصائر تلك الشخصيّات الوحيدات المعانيات. فأم الجدّة تواجه وحيدة القلق من عودة الجراد على المؤونة وأولادها. والجدة تموت بعدما تلد. والأم تختفي بعدما عاشت حياتها في الروايات. وأما الراوية، التي تتوج فيها سلسلة آلام الوحدة النسوية، فمحرومة من ابنها الذي خطفه والده في عيد ميلاده السابع.